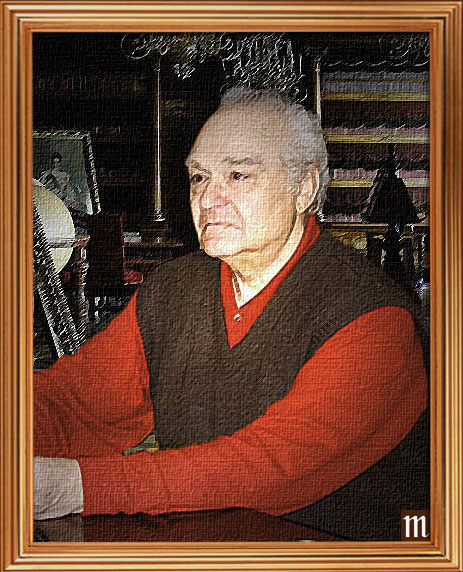

Памяти Бориса Эскина

(1937-2019)

В распахнутые окна веет бриз. Но это только кажется. Ветер, колышущий занавески, на самом деле дует с гор а не с моря, ведь мы находимся в Нацрат-Элите. Иллюзию же создает интерьер квартиры, полной раковин, кораллов, морских звезд, разложенных по стеллажам, собранных в поделки и удивительные панно, сделанные руками хозяйки дома. Это память. Память о далеком Севастополе, где прошла большая часть жизни этой семьи.

А что было до этого? Был Днепропетровск, откуда маленьким мальчиком Борис Эскин эвакуировался с мамой на Урал, разные города Германии, снова Днепропетровск…

— После окончания войны отец, дошедший с нашими войсками до Берлина, был оставлен на службе в Германии, — рассказывает Борис Михайлович. — Он вызвал нас, поэтому мое детство прошло за рубежом. Когда в 1951 году папа умер, и мы вернулись в Днепропетровск, мне было 14 лет.

Первый мой поступок — вступление в комсомол. Без тени иронии скажу, что свято верил в продолжение дела отца, гвардии капитана, настоящего, даже фанатичного коммуниста.

Помню такой момент. Он страшно рассвирепел, когда случайно услышал, как Мендель Айзикович Хайкин, мой дед по материнской линии, по его понятиям развращал меня, рассказывая о том, каким негодяем был Сталин. После того инцидента дорога к деду на каникулы до самой смерти отца была мне заказана.

А дед, надо сказать, представлял собой довольно колоритную фигуру. Анархист, вышедший из партии в 1935 году и выживший только благодаря своей хитрости. Притворившись дураком, ушел в тень и тихо себе работал столяром, ежедневно читая все центральные газеты и книги только двух авторов: Л. Толстого и Шолом-Алейхема. С первого тома до последнего. Потом, словно Тору, начинал сначала.

В те времена, о которых шла речь выше, я был еще мал, и дедовские разговоры ростков не давали. Зато потом, в период разоблачения культа личности, когда многие отказывались верить во все злодеяния Отца народов, я воспринимал всю информацию вполне нормально.

Впрочем, политика меня интересовала мало. Я увлекался театром. Еще в школе не только играл, но и сам ставил спектакли. Самым ярким из них был лермонтовский «Маскарад», где я (своя рука — владыка) был Арбениным. Естественно, хотел поступать в театральный.

Но мне сказали: «Даже не мечтай. Попасть еврею в этот институт — все равно что слетать на луну.» Подал документы в строительный на архитектурный. Ведь архитектура — тоже искусство. Но и здесь мне не повезло. После трех пятерок — двойка. Едва ли не первая в моей жизни.

Чтобы выяснить в чем дело, с трудом прорвался в кабинет проректора. И там человек по фамилии Стусь сказал открытым текстом: «А мы жидов не принимаем.» Я настолько был ошарашен, что прямо в кабинете потерял сознание, хотя был не хилый, имел звание мастера спорта по гимнастике.

Что оставалось делать? Не терять же год. Мама подала мои документы в индустриальный техникум. Когда я пришел туда на учебу, то увидел, что группа по специальности «Ремонт паровозов» в основном состояла из таких же как я еврейских мальчиков, не попавших в ВУЗ.

Паровозы паровозами, а без театра я жить не мог, и параллельно стал посещать театральную студию, которую окончил по ускоренной программе одновременно с техникумом, направившим меня на ремонтный завод.

К тому времени в Союзе был построен последний паровоз, и всех ребят отправили переучиваться на тепловозников. Я же стал актером местного театра им. Горького, куда меня взяли после дипломного спектакля «Такая любовь».

Главным режиссером его был народный артист Украины И. Г. Кобринский. Человек сильный и жесткий. Недаром актеры за глаза назвали его коброй. Но это была серьезная школа как мастерства, так и актерской этики, потому что Илья Григорьевич являлся одним из последних представителей старой гвардии, для которой сцена была святыней.

Кого играл? Преимущественно красавчиков и молодых любовников. Единственная роль, хорошо запомнившаяся — Олег в пьесе Розова «В поисках радости», где пацан, гоняясь по сцене, «рубил мещанство.»

Там я проработал два с половиной года, после чего по семейным обстоятельствам перевелся в Театр Черноморского флота и поселился в Севастополе, городе с которым судьба связала меня на долгие годы.

Жаловаться на невостребованность не приходилось. У меня был обширный репертуар, из которого больше всего любил характерные роли стариков. Мне нравилось, будучи молодым парнем, полностью перевоплощаться. Лишь одно не устраивало меня. Театр был нестационарным и обслуживал морские гарнизоны от Измаила до Поти. Поэтому по 8 месяцев в году я не жил дома, что, естественно, не нравилось моей супруге.

Отработав три года, я ушел со сцены, занявшись литературными делами. Тем более, что к этому времени увидела свет моя первая книга, написанная в соавторстве с Михаилом Лезинским, «Мальчишка с бастиона» — историческая повесть об обороне Севастополя 1854 года и одиннадцатилетнем подростке, имевшем двух «Георгиев».

Только совсем расстаться с театром не смог. Стал режиссером молодежного коллектива, в котором ставил интересные вещи. Такие как, например, светловскую пьесу «Двадцать лет спустя».

Сами понимаете, что литературный труд прокормить не может. Я пошел в газету. Сначала был корреспондентом «Флага Родины», потом неожиданно получил предложение стать ответственным секретарем создающейся новой газеты «Труженик моря», прообразом которой можно считать издание, выходившее некогда в Одессе под редакцией К. Паустовского и называвшееся «Моряк».

Наш редактор, человек партийный, в редакционные дела практически не вмешивался. Мы делали все так, как считали нужным. Но в какой-то момент времени я понял, что для работы мне явно не хватает определенных профессиональны знаний. Поэтому решил пойти учиться в институт приборостроения, куда поступил на факультет судовых механиков. Несмотря на то, что вступительные экзамены сдал с превеликим трудом, учился на «отлично».

Из-за этого мне не дали бросить институт, когда, набравшись необходимой информации, я решил уйти. Пришлось оканчивать. А окончив, я, как и полагается, вышел в море. Но, несмотря на то, что имел диплом механика, согласно морскому закону, должен был отработать мотористом так называемый «ценз» и поменять диплом теоретический на практический.

Только механиком мне плавать не довелось. Через год я вернулся к своей прежней деятельности и потом ходил в море только как командировочный. Кстати, именно там я написал свою первую книгу стихов «Рабочий океан».

Параллельно с газетой работал собкором отдела пропаганды радиостанции «Для тех, кто в море» Всесоюзного радио, вещавшей на все моря и океаны, а так же сотрудничал с «Комсомольской правдой». Даже имел удостоверение полномочного представителя ее в Атлантике.

Но вот в мою жизнь снова вошел театр. Началось все с пьесы «Придет корабль российский» — об истории Севастополя, его рождении во времена Екатерины Великой.

Поставленная в театре им. Луначарского, пьеса имела успех. Поэтому вскоре на сцене появилась и моя следующая вещь «Оборона», уже о Второй мировой.

А когда через некоторое время театр стал переживать упадок (в зале сидело людей меньше, нежели на сцене), товарищи из обкома предложили мне должность заведующего литературной частью.

Надо было как-то спасать положение. Я решил привлечь публику именем Юлиана Семенова, самого модного в ту пору драматурга. Для этого отправился в Мухолатку, где писатель проводил много времени на своей даче типа бунгало.

Семенов пошел мне навстречу и предложил пьесу «Провокация», отнюдь не лучшее свое творение, провалившееся в Чехословакии. При этом поставил условие, что режиссером будет Гена Примак, его друг диссидент.

Гена, действительно, оказался мастером, удачно ставившим вещи Семенова. Он так все изменил, что автор, приехав на премьеру, не узнал своего творения. Спектакль прошел на «ура».

А потом к нам пришел Владимир Петров, сделавший такой театр, что о нем вспоминают по сей день. Жаль, что спустя пять лет, этого великолепного режиссера переманили в Киев. С его уходом снова начался спад, приведший к фактической гибели. Только к тому времени я уже занимал должность референта по культуре при мэре города Аркадии Шестакове.

Так как Севастополь являлся закрытым городом, в нем из собственных средств массовой информации были лишь газеты. И Аркадий предложил мне заняться организацией телевидения.

Я довольно быстро справился с этим заданием, начав, как говорится, с первой камеры. Так как наш штат состоял всего из трех человек, то приходилось быть и администратором, и кассиром, и ведущим… А потом, когда коллектив вырос до 120 работников, стал главным редактором.

Мы старались быть на уровне, делая актуальные передачи. Помню, как 18 августа во время путча ГКЧП, первыми сняли материал в Фаросе, но эти кадры у нас забрал «Взгляд», выдав за свои.

Впрочем, это мелочи. В общем, все было прекрасно, я считался не последним человеком в городе, который искренне любил, которому посвятил ряд своих книг, стихов, песен. И покидать его не собирался, хотя Израиль, где я побывал в командировках в 1992 и 1993 годах, мне очень нравился. Я даже снял тогда двухчасовой фильм об этой стране. Но, к своему стыду, нарисовал ее так розово, что многие люди, посмотрев ленту, двинулись в путь, а потом предъявляли мне претензии.

Однако, никто не знает, что его ждет. Вскоре мне тоже пришлось сняться с насиженного места. И вот почему. Наш город всегда был спокойным, тихим, уравновешенным. С отделением же Украины и дележкой флота наступили поистине трагедийные времена. Это сказалось на ухудшении снабжения.

Севастополь впервые узнал, что такое отсутствие колбасы. Такого здесь никогда не было. Даже тогда, когда в средней полосе России школьники изучали мясо по букварям.

Столкнулись две силы. Русские с украинцами. А виновными в итоге оказались, конечно, евреи. Открыв глаза, народ увидел, что их, то есть жидов, довольно много, даже во главе телевидения (о, ужас!), оказывается, тоже стоит еврей.

В печати появились страшные статьи, жуткие антисемитские публикации. Я просил защиты у городского руководства (у власти уже был другой мэр), обращался в республиканский комитет радио и телевидения, где был на хорошем счету. Но никто не захотел вмешиваться. На мои телеграммы с просьбой о помощи ответа не приходило.

Митинги, начавшиеся в 1993 году, становились все более бурными. И однажды, выглянув из окна кабинета, я увидел толпу с лозунгами «Эскин, убирайся в Израиль». Это была последняя капля.

Узнав о случившемся, моя русская жена Ольга сказала: «Надо убираться.» Того же мнения придерживался и хорошо относившийся ко мне начальник милиции, организовавший без моего ведома личную охрану.

Делать было нечего. Нам помогли быстро оформить документы, и уже 13 мая 1994 года я приехал в Димону к моему родной брату.

Это место привело меня в ужас. Пустыня. И природная, и духовная. Впервые за всю свою жизнь почувствовал, что никому не нужен. Но, взяв себя в руки, сказал: «Что было, то прошло. Надо жить, надо работать. Буду писать мемуары и стихи, если, конечно, пойдут.» И, знаете, пошли. Меня словно прорвало. Так родилась, спасшая меня, «Книга пустыни».

Нашлась работа и в местном Бейт-Ооле, где Суя Ашумова организовала театральную студию. Там я полтора года проработал с детьми. Потом, когда я перебрался в Нацерет, подобные студии были в Хайфе и в Тель-Авиве при «Балагане» Л. Каневского.

Как оказался в Нацерете? Тоже занятная история. Однажды по РЕКе услышал о конкурсе на лучшее стихотворение об израильских праздниках и анонимно послал туда антипраздничный сонет «Когда не празднует душа…» Ни на что не рассчитывал, просто таким образом выражал свой негативизм.

Вдруг, неожиданно, узнал, что разыскивают человека, написавшего эту вещь, занявшую первое место. Меня пригласили в студию, я его прочитал, и с того момента моя жизнь пошла по-иному, так как это выступление услышали мои давние друзья. Разыскали, устроили публичную лекцию в Хайфе, а потом один из них, Альберт Чак, с которым яучился некогда в техникуме, перетащил нас в Нацерет, напоминающий мне любимый Крым.

Еще до моего приезда в этот город здесь была попытка организации театра. Но режиссер, затеявший дело, умер. Люди же, заинтересованные в создании студии, остались. И я с удовольствием занялся предложенной работой.

Мы поставили «Иерихонскую блудницу» Михаила Бримана. Только ничто никогда не проходит гладко. В театральном коллективе всегда находятся люди, склонные к интригам. Началась свара. Театр раскололся на две половины. Я, приняв все близко к сердцу, получил инфаркт.

Поправлялся долго и тяжело. Встав на ноги, восстановил спектакль, для отделки которого нужны деньги. На освещение, костюмы, декорации… Их нет. Вот и ждем, кто протянет нам руку помощи.

Конечно, театр для меня очень важен. Но есть работа и помимо режиссерской. Продолжаю писать стихи и мемуары.Что в них? Размышления о прошлом и настоящем, о себе, о тех, с кем доводилось встречаться. Ведь позади огромная, насыщенная событиями жизнь. И мне есть, что рассказать людям.

2007

Фото взято с сайта Борис Эскин | Тредиаковский