Когда-то много лет назад, здесь был городской Дворец пионеров, где работали разные кружки. Помню, как ходила сюда с дедушкой и любила взбираться на одну из лягушек, окружавших фонтан, в центре которого разинув пасть, лежал крокодил. Лягушки были теплыми от весеннего солнца, и на них приятно было сидеть.

В дореволюционные времена здесь располагалась резиденция великого князя Николая Константиновича Романова, старшего из детей великого князя Константина Николаевича, младшего брата российского императора Александра II.

Но прежде, чем рассказывать об этом здании, поговорим о князе Николае Константиновиче и о том, как отпрыск династии Романовых попал в Туркестан.

Этот человек, обладавший прекрасными природными данными, был успешным выпускником Военной Академии Генерального штаба Дома Романовых. Окончил ее с серебряной медалью. По окончании был командирован в Конный полк лейб-гвардии командиром эскадрона.

К сожалению, его карьера быстро закончилась, а жизнь изменилась в связи весьма неприятной историей.

В апреле 1874 года великая княгиня Александра Иосифовна, мать Николая, обнаружила пропажу трёх бриллиантов из оклада своей венчальной иконы. Расследование возглавил сам император, и вскоре бриллианты были обнаружены в одном из столичных ломбардов.

Оказалось, что камни заложил доверенный адъютант великого князя капитан Варнаховский. который тут же признался, что выполнял поручение Великого князя.

Что побудило этого человека совершить столь неблагоприятный поступок? Дело в том, что он, имевший статус «первого красавца династии, пользовался огромным успехом у женщин. Неожиданно безумно влюбился в американскую танцовщицу Фанни Лир (Харриет Блэкфорд).

По словам принца Михаила «она молода и ослепительно хороша. У неё белокурые локоны, полные мягкие губы и соблазнительно круглые формы. И вообще, вся она — сплошной соблазн. Мужчины, видя её, думают об одном, всегда о том же».

Бурный роман обеспокоил его родителей, и в 1873 году отец включил сына в состав экспедиционного корпуса под командованием К. П. Кауфмана, что направлялся на завоевание Хивы.

В этом походе через пустыню Николай Константинович, будучи в звании полковника, проявил себя с лучшей стороны. За заслуги получил Орден Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Но весной 1874 года случилось событие, которое полностью изменило жизнь Великого князя.

возвращение.

Что же касается Николая Константиновича, то во избежание огласки и заботе о репутации императорского дома, его решено было объявить умалишенным. Впрочем, это было для широких народных масс.

На самом же деле, он был исключён из гвардии, лишён званий, наград и наследства, которое передавалось его младшим братьям, не имел права завести собственную семью. В документах Императорского Дома запрещалось упоминание его имени.

Единственное, что сохранилось — 200 тыс. рублей в год, которые ему полагались как Великому князю.

Он высылался из Петербурга навечно и был обязан жить под арестом в определенном месте.

Был отправлен сначала в Крым. А затем его гоняли по стране, не давая возможности приобрести свой дом, и обзавестись связями. За первые 7 лет, он сменил 10 мест жительства.

Наконец оказался в Оренбурге, где местное начальство отнеслось к нему весьма лояльно. Здесь зимой 1878 года он тайно обвенчался с дочерью городского полицмейстера Надеждой Александровной Дрейер.

Только тайное всегда становится явным. В Петербург была отправлена депеша, и взбешенный государь приказал Синоду расторгнуть этот морганатический брак, а семейству Дрейер было велено покинуть город.

Чтобы вконец избавиться от неугодного члена семьи Александр III сделало вид, что одобряет Амударьинскую экспедицию, о которой мечтал князь, и Николай Константинович оказался в Самаре, где в декабре 1878 года родился его первенец, о чем говорит запись в метрической книге.

«Дворянка Надежда Александровна Дрейер приняла на воспитание младенца при записке следующего содержания: «Прошу Вас принять на воспитание младенца родившегося 19 декабря 1878 года и окрестить его под именем Артемия и дать фамилию Волынский». Ключарь протоиерей Алексий Кротков, протодьякон Павел Румянцев».

О том, почему великий князь назвался при венчании Волынским, а сына назвал Артемием, можно узнать из мемуаров графини Клейнмихель.

«Никто не понимал, почему он избрал это имя, я же вспомнила времена нашей молодости и «Ледяной дом» Лажечникова. Артемий Волынский, преследуемый Бироном, государственный деятель, был любимым героем Николая».

В начале лета 1879 года князь выехал в экспедицию, которая длилась два с половиной месяца. С ним ехали инженеры, рабочие, художники, ученые-востоковеды, которые были удостоены государственных наград.

Николай Константинович же написал множество статей, посвященных результатам изысканий, которые, несмотря на огромную значимость, правительство запретило печатать под именем автора. Они увидели свет анонимно.

Воссоединиться с женой все это время он не мог, потому что был переведен сначала в Пустыньку под Петербургом, а затем в Павловск.

В апреле 1881 года князю было разрешено поселиться в Туркестане. Так отпрыск династии Романовых оказался в Ташкенте, чему был бесконечно рад, ибо со времени Хивинского похода в 1883 году, был очарован Туркестаном, его восточной атмосферой.

Вскоре туда разрешили приехать Надежде Александровне. Их союз наконец был узаконен, а Николай Константинович стал именоваться князем Искандером в память о знаменитом Александре Македонском, которого на Востоке звали Искандером Двурогим. И фамилию Искандер унаследовали все его потомки.

Решив облагородить этот край, Николай Константинович на собственные средства вывел из Чирчика по правобережью реки канала, который назвал Искандер-арыком. Его рыли батраки Хивинского хана.

Тогда на этих землях обитало лишь несколько бедных дехкан из Газалкента. А после прокладки Искандер-арыка появилось селение Искандер.

Так как на Востоке было узаконено многоженство, он сумел в 1895 году жениться во второй раз на 15-летней Дарье Елисеевне Часовитиной, дочери ташкентского жителя, принадлежащего к казацкому сословию.

Надо сказать, что его заслуги в ирригации солончаковой пустыни на левобережье Сырдарьи, неоценимы. В 1886 году он вложил миллион личных рублей в строительство 100 км канала для того, чтобы воды Сыр-Дарьи пришли в Голодную степь и оросили хотя бы часть пустоши между Ташкентом и Джизаком. Он оживил 40 тысяч десятин земель.

Здесь вскоре выросло 12 русских поселков, а к 1913 году их было уже 119.

Ирригационные мероприятия Николая Константиновича, самые крупные для своего времени, и к тому же осуществившиеся не в принудительном порядке, а с оплатой труда всех участников, способствовали быстрому распространению среди местного населения популярности Великого князя.

К тому же он усиленно занимался благотворительностью и научными проектами. А еще стал исключительно успешным предпринимателем. Несмотря на то, что умел считать деньги — не скупился. В двух местах построил хлопкоочистительные заводы, для которых из Америки выписал новейшую технику. От переработки хлопка он получал колоссальные прибыли. А также владел мыловаренным заводом, фотографическими салонами, бильярдными, изготовлял и продавал квас…

Не оставил он без внимания и Ташкент. Усиленно занимался благоустройством города. На деньги, получаемые от предпринимательской деятельности, мостил тротуары и мостовые, построил театр и клуб, больницу для бедных, богадельню, цирк и даже… публичный «У бабуленьки». Недаром в городе князя очень любили, называли благодетелем.

Когда в Ташкент стали наезжать синематографисты (первый сеанс состоялся в 1897 году в городском саду), он построил два кинотеатра, которые в память о давнем триумфальном походе назвал «Хива».

Один из них, первый в Средней Азии, построенный в 1910 году по проекту ведущего архитектора Туркестана Георгия Сваричевского, был зимним. Второй -летним.

Внешний облик первого здания напоминал хивинские постройки, а вход, с двумя суживающимися кверху башнями напоминал о в ханском дворце.

В зрительном зале демонстрировались военные мотивы: карниз украшала лепнина из казачьих шашек и клинков. А на занавесе красовалась копия одной из картин Н.Н. Каразина из «Хивинского альбома». Стены фойе украшали восточные пейзажи.

В начале 1917 года «Зимняя Хива» сгорела. На его месте супруга князя, Надежда Александровна, возвела кирпичный кинотеатр, который в советское время назвали «Молодой гвардией».

Его я хорошо помню, потому что в него мы часто бегали после занятий в институте. К сожалению, во время землетрясения весной 1966 год он рухнул.

Для себя выстроил дворец, окруженный парком. А сам дворец украсил картинами, скульптурами, коврами, разными раритетами… Ведь он был знатоком и страстным коллекционером. Все это богатство впоследствии стало основой фонда Государственного музея искусств Узбекистана.

Среди прочих экспонатов была и скульптура «Венера с яблоком».

Фото из интернета.

А история ее появления такова.

Во время своего путешествия в Европу с Фанни Лир Николай Константинович увидел в Риме на вилле Боргезе изваяние Полины Боргезе, младшей сестры Наполеона I, в образе Венеры-победительницы с яблоком в левой руке.

Он тут же заказал скульптору Томмазо Солари точную копию скульптуры, но с лицом Фанни Лир, которой пришлось переносить неудобства из-за снимаемых с ее лица масок.

Скульптор их заверил, что по окончании работы скульптура будет отправлена в Петербург, и свое обещание сдержал. Но Великого князя там уже не было.

Прошло много лет. И однажды, во время прогулки по парку, его мать, Александра Иосифовна, наткнулась на мраморную скульптуру полуобнажённой женщины с яблоком в руке, в которой узнала возлюбленную сына.

Она решила сделать ему подарок, и скульптуру, упакованную в деревянный ящик, отправили в Ташкент.

Кстати говоря, это замечательное произведение искусства сегодня можно увидеть в Национальном музее искусств.

В 1901 году произошел новый скандал. Узнав о венчании великого князя с 16-летней с Валерией Хмельницкой, девушкой обедневшего знатного шляхетского рода, в Ташкент из Петербурга прибыла комиссия во главе с адмиралом Казнаковым.

Решением свыше Хмельницких выслали из Ташкента на Кавказ, а Великого князя препроводили сначала в Тверь, затем в Балаклаву и наконец в Ставрополь, где он прожил пять лет. Надежде Александровне с большим трудом удалось добиться разрешения приехать к мужу.

Положение спасла его сестра, Ольга Константиновна, королева Греции, которая приплыла на яхте с младшим сыном Христофором специально для встречи с братом. По прибытии в Петербург она сумела выхлопотать для брата разрешение вернуться в Ташкент.

Отречение императора 2 марта 1917 года во дворце опального князя было воспринято с восторгом. Хозяин поднял красный флаг над своим домом и отправил приветственную телеграмму главе Временного правительства А.Ф. Керенскому, которого знал лично по Ташкенту.

Вскоре после Октябрьской революции и установления в Туркестане советской власти 14 января 1918 года Николай Константинович Романов скончался от воспаления легких и был похоронен у ограды собора в Ташкенте, находившего через дорогу от его дворца. Ему было 68 лет.

В периодическом издании «Наша Газета» № 13 от 17 января 1918 года (орган исполнительного комитета Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов) была опубликована заметка следующего содержания: «Похороны гражданина Романова. Вчера в Ташкенте состоялись похороны б. великого князя, гражданина Николая Романова, скончавшегося в воскресенье, 14 января, в 6 часов утра. Тело Романова предано земле у ограды военного собора».

Сначала было отпевание в Иосифо-Георгиевсой церкви, что до 1995 года стояла недалеко от дворца. Затем на кладбище большевики устроили митинг с оркестровым исполнением «Интернационала»

Дворец превратили в музей, и Надежда Александровна стала его смотрительницей Затем ее уволили. Она нашла приют в сторожке, где жила в окружении собак.

Опустилась, превратилась в нищенку, которая жила подаяниями, что приносили ей люди, помнившие доброту Великого князя. Умерла Надежда Александровна в 1929 году от укуса бешеной собаки.

Князь оставил после себя многочисленное потомство. От Надежды Александровны у него было двое сыновей: Артемий и Александр, которые под фамилией Искандер окончили петербургский Пажеский корпус, стали офицерами. Но гражданская война развела их по разные стороны. Один оказался на стороне красных, а другой белых

Артемий, по одной версии, погиб во время Гражданской войны, сражаясь на стороне белых, по другой — умер от тифа в Ташкенте в 1919 году. Александр, боевой офицер, участвовал в антибольшевистском восстании в Ташкенте в январе 1919 года, сражался в Русской армии Врангеля, потом эвакуировался в Галлиполи, а затем — во Францию, где и умер в городе Грассе в 1957 году.

От Дарьи Елисеевны Часовитиной было рождено 3 детей. Дочь, тезка матери, жила в Москве и некоторое время работала секретарём писательницы Мариэтты Шагинян. Святослав был расстрелян в 1919 году, а Николай пережил его на 5 лет.

Было еще двое внебрачных детей и от петербургской связи в молодости с Александрой Александровной Демидовой, которая была замужем за графом Павелом Феликсовичем Сумароковым-Эльстоном. Во избежание скандала мальчик и девочка получили от императора Александра III дворянство с фамилией «Волынские» и отчеством «Павловичи».

Николай был участником русско-японской войны. Будучи полковником гвардии в отставке, написал ряд трудов по истории русской кавалерии. А Ольга сошла с ума. Познакомившись с биографией этого неординарного человека, можно перейти к рассказу о самой резиденции.

Ландшафтом занимался знаменитый ташкентский ботаник Краузе. Под его руководством были высажены чинары и дубы.

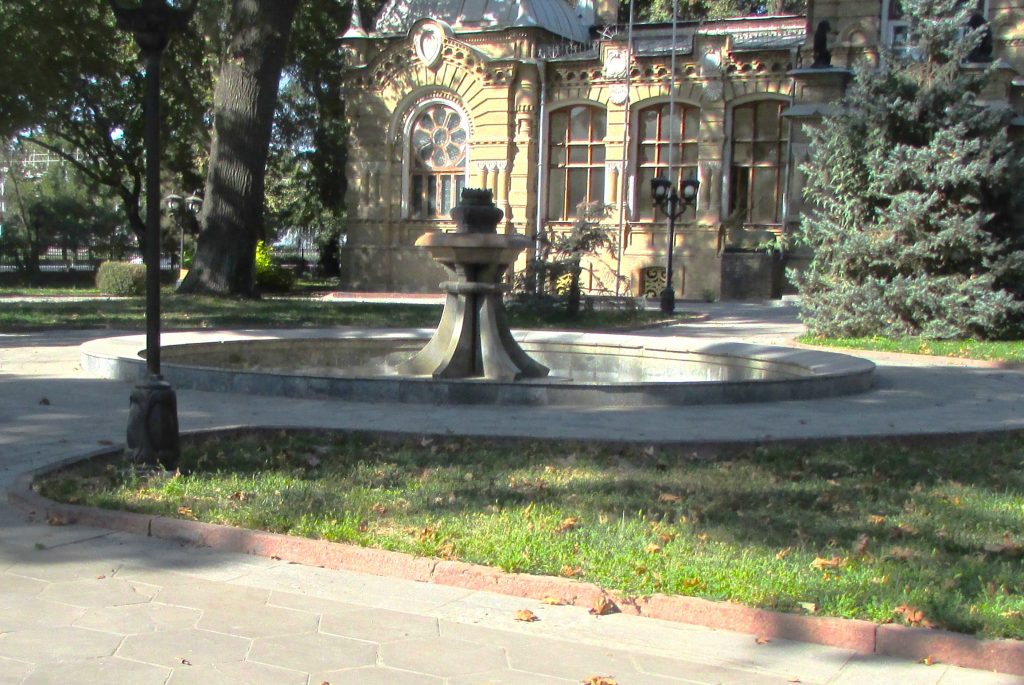

Появился фонтан.

А архитекторы Вильгельм Гейнцельман и Алексей Бенуа за два года построили дворец в стиле позднего модернизма с элементами барокко и классицизма. Материалом послужил жженный кирпич серо-желтого цвета. На флангах дворца круглые башни, завершающие оформление здания.

Ко входу во дворец вела подковообразная въездная аллея в виде крытого застекленного портика с колонками. А по обеим сторонам входной лестницы, на мраморных цоколях лежали бронзовые олени с ветвистыми рогами изваянные в натуральную величину.

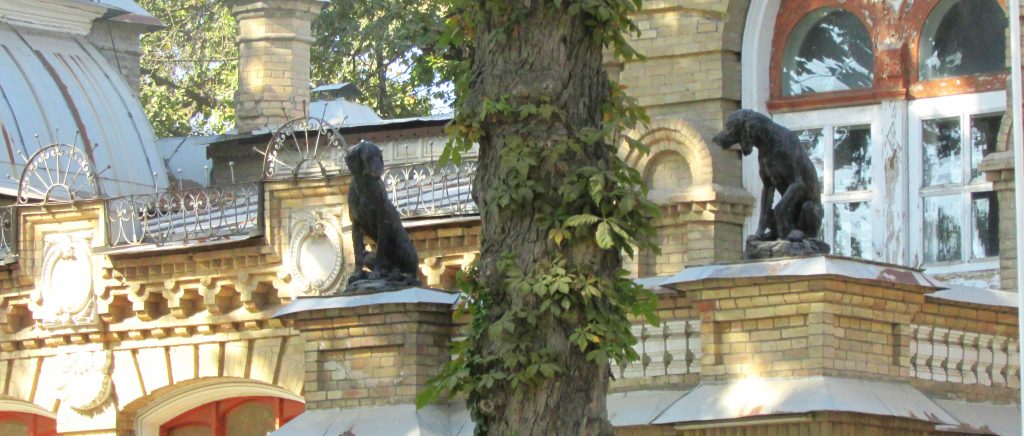

Верхний этж «охраняли» собаки.

Всю резиденцию окружала высокая узорчатая кованная решётка. Вход и выход на территорию охраняли две пары ворот.

Дворец имел два крыла. В левом располагались апартаменты великого князя, в правом— апартаменты его жены.

В подвальном помещении жили и работали слуги. Здесь находилась и огромных размеров кухня.

Одно из подсобных помещений.

Резные двухстворчатые двери, расположенные в передней части дворца, предваряли большой круглый холл, отделанный тёмным деревом, освящаемый замысловатой формы фонарём на чугунной цепи.

В холле имелось о три двери. За одной находилась винтовая я железная лестница, что вела на второй этаж, где располагались библиотека и бильярдная. Вторая приглашала посетить зимний сад, где росли пальмы, лимоны, апельсины, мандарины и померанцевые деревья.

С левой стороны от входа в зимний сад был разбит японский сад с карликовыми фруктовыми деревьями, ручейками с перекинутыми через них красивыми мостиками, маленькими домиками, около которых стояли фигурки людей и животных; беседки, которые складывались из тропических растений.

Третья дверь из холла вела в целый ряд апартаментов, среди которых была столовая, отделанная деревом. А по карнизам у потолка шла арабская вязь, сделанная тушью, золотом, малиновыми и зелеными красками — изречения из Корана.

В центре стоял длинный обеденный стол с массивными стульями не резных ножках, высокие спинки которых были обтянуты кожей.

Вдоль стен располагались шкафы с массивным семейным серебром, хрусталём и сервизами, что были изготовлены из костяного фарфора по спецзаказу на императорском фарфоровом заводе.

Три зала, следовавших один за другим были спланированы как небольшой музей. в 1981 году и по инициативе Романова стала центром искусства и первой картинной галереей Центральной Азии, доступной не только аристократическому сословию, но и обычным жителям.

Экскурсии проводил князь проводил самолично, с упоением рассказывая как о полотнах, так и об истории их появления в коллекции.

Из зала «Венеры» дверь вела в небольшой зал, где было собрано все, что касалось Хивинского похода 1873 года: картины, книги, статуэтки, вылитые из чугуна, отдельные и групповые

В следующем зале в застеклённых шкафах и витринах демонстрировались многочисленные небольшие экспонаты — статуэтки, игрушки из слоновой кости, ордена, медали, кольца, браслеты, серебряные и золотые украшения и другие интересные вещи такого рода.

Был и зал оформленный в восточном стиле с бухарскими, афганскими, туркменскими и персидскими коврами, огнестрельным и холодным оружием.

Низко расположенные сидения были покрыты коврами и материей расшитой шелком, серебром, золотом.

Здесь же имела место экспозиция картин известных мастеров живописи со сценами из азиатской жизни.

Восточное крыло представляло собой роспись орнаментами, что не были скопированы с уже имеющихся образцов, а являлись результатам творческого переосмысления декораторов, наиболее ярко проявившегося в оформлении витражей в той же стилистике.

Дополнительными украшениями выступали эксклюзивные бухарские, афганские и туркменские ковры ручной работы.

Перед смертью, в 1918 году, Николай Константинович завещал дворец и всю коллекцию предметов искусства Ташкенту.

Она явилась основой для создания в 1919 году Музея искусств в Ташкенте, имеющего одну из самых богатых коллекций картин европейской живописи среди художественных музеев Средней Азии.

Позже с 1940-х по 1970-е гг., в связи с переездом Музея искусств в новое здание, здесь располагался Республиканский дворец пионеров, потом, до начала 1990-х, — музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана. И, наконец, здание использовалось качестве дома приёмов МИД Узбекистана.

В настоящее время дворец закрыт, так как планируется его восстановление с целью создания музея Великого князя.

Использованный материал.

А. Н. Искандер (Романов). Из воспоминаний о жизни в Туркестане.

РОМАНОВ Николай Константинович

Великий князь Николай Константинович — жизнелюб …

Юрий Канский. Великий князь Николай Константинович …