Все началось со слов песни «Мне нравится, что Вы больны не мной…», прозвучавшей в рязановском фильме «Ирония судьбы». Строки запали в душу, и Т. П. Славутская открыла для себя нового поэта. Она прониклась особыми чувствами, покорилась ее человеческими качествами: гордостью, робостью, смелостью, решительностью, независимостью. «Ее девиз, — говорит Тамара Павловна, — стал моим: «Что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои. К вам обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви.»

Чувства переполняли настолько, что требовали самовыражения. И оно пришло. Пришло через переводы на украинский, давшие возможность глубоко войти в поэзию, прочувствовать всю силу стиха. Благодаря именно этим переводам в ее жизни открылась новая страница.

«Однажды, будучи в Москве, — рассказывает моя собеседница, — неожиданно для себя самой решила показать эти переводы Анастасии Ивановне Цветаевой, чьи воспоминания о сестре произвели на меня колоссальное впечатление».

К сожалению, встреча не состоялась. Набрав номер, данный мне московскими телефонистками, я узнала от ее внучки Ольги, что бабушка сейчас в Эстонии. «Но, — добавила она, — Вы можете ей написать и, непременно, получите ответ. Она ни одного письма не оставляет без внимания».

(Забегая вперед, скажу, что в своем архиве я бережно храню открытку из Кясьмы от Анастасии Ивановны написанную дрожащим старческим почерком). А еще мне было предложено поехать на цветаевский праздник поэзии, который через два дня планировался в г. Александрове (Владимирская область). Почему там? Да потому, что в этом месте прежде жила Анастасия Ивановна со своим вторым мужем Минцем. Там бывала и Марина. Есть стихи, написанные в Александрове, есть письма, отправленные оттуда. Кстати, здесь произошла и ее встреча с Мандельштамом. К счастью, остался домик, ставший первым в России цветаевским музеем.

Я, естественно, захотела. И, приехав туда, ощутила, как говорится, нечаянную радость. На меня свалилось счастье. Народ, книги, газеты, значки. Хожу и думаю: «Что лучше купить?» Набрала всего понемногу. Совершенно неожиданно для себя приняла участие в в литературной части праздника, выступив там со своими переводами. До сих пор помню, как хорошо они были приняты, какой имели успех.

Здесь завязались очень интересные знакомства, в частности с Сергеем Васильевичем Конториным, который спустя некоторое время написал мне, что в вышедшей за рубежом книге Поляковой «Закатны оны дни», обнаружил интересный факт: лето 1915 года с середины июля по середину августа Марина Цветаева провела в Святых Горах Харьковской губернии. Так как это место находилось сравнительно недалеко от меня, он просил съездить туда и удостовериться..

Я прекрасно знала это курортное место с санаториями и пионерскими лагерями, где не раз отдыхала, начиная со школьных лет.

Святые Горы исключительно красивы. Недаром здесь бывали и Бунин, и Горький, а Чехов назвал их донецкой Швейцарией. С давних времен чудом сохранился монастырь, окруженный потрясающими лесами с реликтовыми соснами.

Есть горы, пещеры с мощами святых. Кстати, это то самое место, где на Северском Донце побывал с дружиной князь Игорь, направляясь от Донца Малого к Дону Великому. А над всем этим великолепием высоко-высоко на белой горе, словно вырезанная из камня, стоит Николаевская церковь.

Я, конечно, откликнулась. Но прежде, чем отправиться в путь, собрала некоторые документальные материалы. В частности, в ЦГАЛИ познакомилась с рядом бумаг, в том числе со сборником С.Парнок, содержащим много стихотворений написанных именно в Святых горах, где она, действительно, была вместе с Цветаевой.

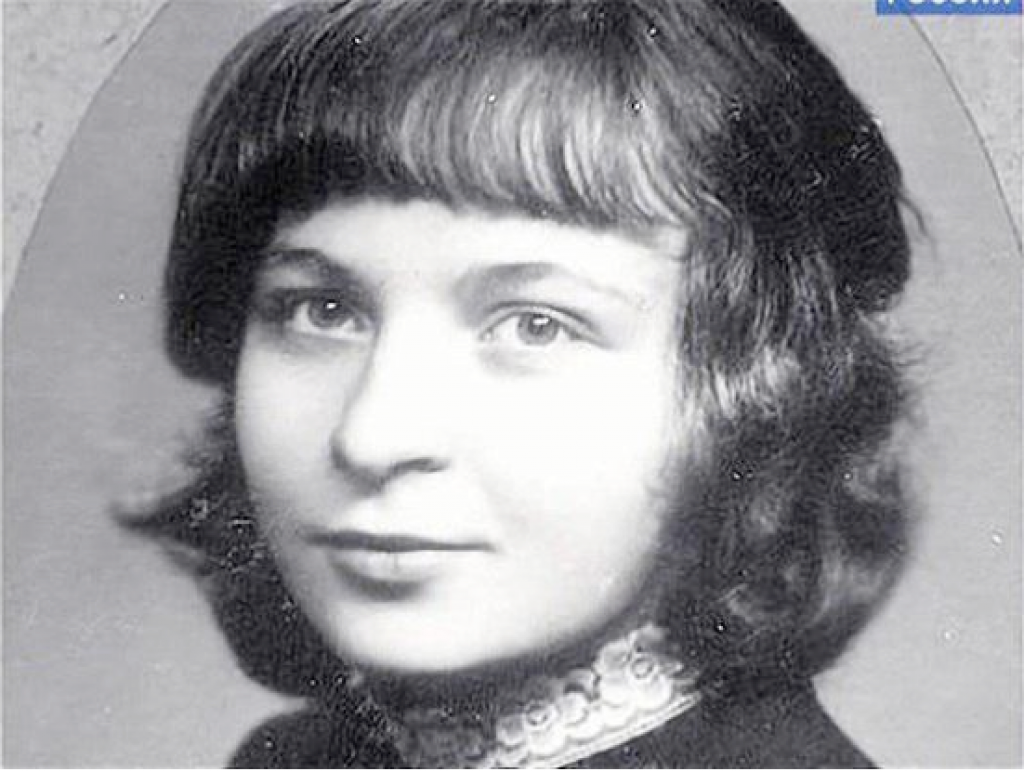

Здесь уместно сказать несколько слов о Софии Яковлевне Парнок, известной в то время поэтессе. Эта роковая женщина авантюрного плана, интересная как внутренне, так и внешне, сумела увлечь романтически настроенную двадцатидвухлетнюю Марину, которая и любила ее, и страдала от этой связи. «Зачем тебе, зачем моя душа спартанского ребенка?» — писала она именно о ней.

Я приехала в Святогорск и встретилась с местным краеведом Иваном Никитовичем Овчаренко, обладавшим определенной информацией по интересующему меня вопросу, которую успел опубликовать в одной из донецких газет, допустив массу неточностей.

Когда стало ясно, что данные верные, стала хлопотать об установлении памятного знака. В первую очередь обратилась к директору местного заповедника Владимиру Николаевичу Дедову. Поначалу не хотел ни о чем слушать, а потом все-таки помог. Удалось добыть и разрешение местного исполкома, потребовавшего доказательств того, что Цветаева бывала в этих местах.

Это не составило труда, потому что доказательства были. Их оставила сама Марина в стихотворении датированным 5 августа 1915. Хоть там не указано название местности, пейзаж, в котором фигурируют развилка двух улиц и фонтан, вполне узнаваем. Сохранился и общий романтический дух, отразившийся в строках, посвященных Парнок.

У фонтана присядем молча мы

Здесь, на каменное крыльцо,

Где впервые глазами волчьими

Ты нацелился мне в лицо

Запах розы и запах локона

Шелест шелка вокруг колен…

О, возлюбленный,

Видишь, — вот она,

Отравительница! — Кармен.

К доказательствам относятся и стихи самой Парнок, и письмо, отправленное 30 июля (в день рождения Софии Яковлевны) с почты, здание которой сохранилось до сегодняшнего дня, и строки, написанные матерью Максимилиана Волошина Лиле Эфрон, где говорится «о поездке Марины с Соней в Малороссию к сониным знакомым.»

Когда разрешение было получено, встал вопрос о деньгах. Собирали по подписке, открыв специальный банковский счет. (Тамара Павловна до сих пор хранит все документы, связанные с этим актом: списки тех, кто не остался равнодушным к сей проблеме, корешки денежных переводов. — прим. Т.Я.)

Собрав необходимую сумму, я отправилась в Донецк на поиски того, кто бы мог осуществить задуманное. Обошла ряд организаций и, совершенно случайно, вышла на общество «Книга», где встретила единомышленников. Образно говоря, я зачала, а Галина Владимировна Чумак, ответственный секретарь «Книги» разрешилась памятником, изваянным Ю.И. Балкиным.

Так в 1993 году в Донбасе на столетний юбилей со дня рождения Цветаевой появился памятный знак. Это 6-тонная бело-серо-розовая мраморная глыба с красивыми сколами по бокам. В ней словно заложена судьба Марины, ее внутренняя мощь. («Умысел мой самый тайный. Господи, душа сбылась».) В центре — металлическая пластина с профильным барельефом. А рядом посажена рябинка. Такая же молоденькая и тоненькая, какой была поэтесса во время пребывания здесь.

С того дня это место стало для меня еще более значимым. Как только выдавалась малейшая возможность, возвращалась в Святогорск и ухаживала за памятником. Каждый приезд туда дарил мне новые встречи с людьми, бывшими прямыми или косвенными свидетелями событий тех дней, когда здесь отдыхала Цветаева. Встречалась с бабулей, работавшей на даче Лазуренко, где снимали комнаты Марина с Софьей Яковлевной, неожиданно на базаре познакомилась с дедом, торговавшим грибами. В те далекие года он был пастушком и ежедневно гнал коров мимо дома, где жил хозяин дачи. От него же я узнала, что по соседству живет потомок тех самых Андриевских, у которых были огород и пасека, охраняемые свирепыми псами, что фигурируют в стихотворении Марины.

Спят трещотки и псы соседовы

Ни повозок, ни голосов

О возлюбленный, не выведывай

Для чего развожу засов.

Я, естественно, познакомилась с этим человеком, оказавшимся местным учителем. Помню как мы сидели, пили чай с медом и разговаривали о тех временах, когда здесь отдыхали милые моему сердцу дачницы.

Так, собирая по крохам все, касающееся Марины, я больше и больше ощущала свое родство с ней, ставшей мне необыкновенно близким человеком. Это чувство не оставляет и поныне, живет во мне постоянно. Время, когда занимаюсь переводами, является для меня самым вдохновенным. И это состояние души мне хочется дарить людям. Хочется, чтобы они любили Мариночку так, как люблю ее я.

Когда уезжала в Израиль, сердце обливалось кровью. Думала: кто теперь будет следить за этим местом? На всякий случай написала заявление председателю святогорского исполкома, в котором просила ухаживать за памятником.

Вот уже год как я здесь, и все, связанное с Цветаевой со мной. А в хайфском клубе «Любителей книги», возглавляемом Борисом Зильберштейном, где на одном из заседаний выступала со своими изысканиями о ней, нашла единомышленников. Познакомилась с Ольгой Любарской, занимающейся переводами стихотворений Цветаевой на иврит, и Юрием Эйдельштейном, написавшим романс на стихи «В онны дни ты мне была как мать…»

Чем занимаюсь сейчас? Перевела ряд стихов, которые оказались мне близкими именно здесь, в новых условиях и помогают сохранить внутренний мир. Работаю над темой «Влияние книг («Дневник Марии Башкирцевой» и «Любовь в письмах выдающихся людей») на личность и творчество Цветаевой».

2001

Фотографии взяты с сайтов

Святогорск Фото — Избранные изображения: Святогорск, Донецкая

Цветаева, Марина Ивановна — Википедия

Анастасия Цветаева и ее «Воспоминания»: e11enai — Ellenai

София Парнок. История Русской Сафо. — Peoples.ru

К юбилею Марины Цветаевой. Статьи — Храм «Большое …

Из книги Марина Цветаева «Стихотворения» М., «Олма-пресс», 1999