Не жизни жаль с томительным дыханьем,

Что жизнь и смерть? А жаль того огня,

Что просиял над целым мирозданьем,

И в ночь идет, и плачет, уходя.

Афанасий Фет

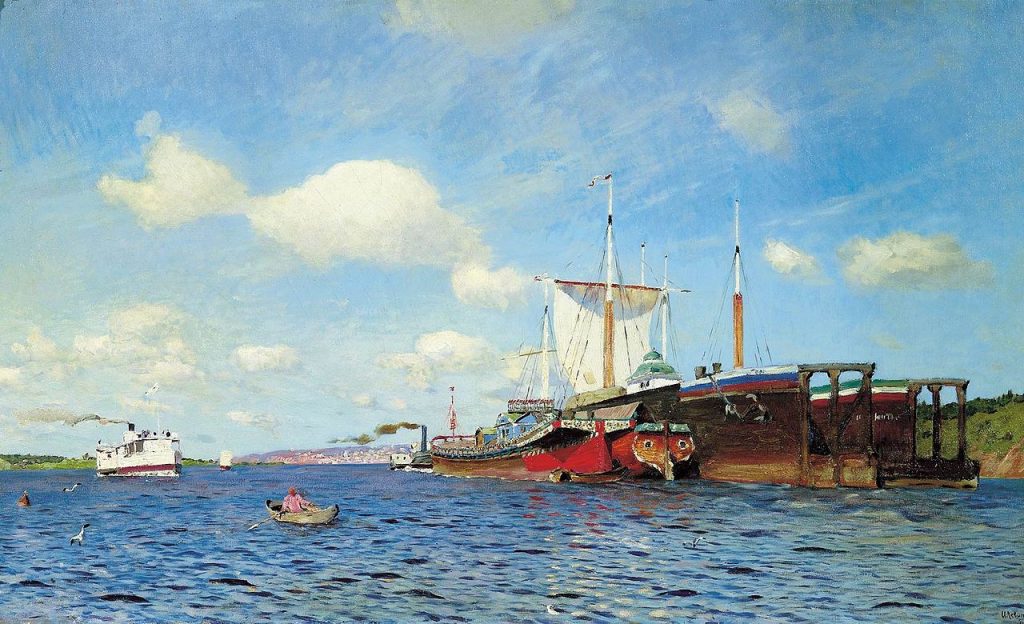

Плес. Пристань. Волга, медленно катящая воды вдоль пологих берегов. А вокруг — тишина. Когда попадаешь сюда, то невольно ощущаешь удивительное спокойствие. Сверху спускается благодать, и кажется, что когда — то я уже бывала в этих местах.

И, действительно, бывала, мысленно переступая позолоченную раму левитановской картины. Стояла на откосе, бродила по тропинкам и слышала мелодичные звуки, доносящиеся с колокольни церкви Варвары Великомученицы.

Недалеко от пристани — двухэтажный домик. В нем в конце позапрошлого века жил и работал Исаак Левитан. С тех пор здесь мало что изменилось, потому что домик превращен в музей.

По-прежнему от калитки к дому ведет дорожка, вымощенная каменными плитами, а слева — небольшой палисадник с яркими цветами, разросшимися кустами и деревьями. Это то место, где художник провел прекрасные дни вместе со своей ученицей и преданным другом С. П. Кувшинниковой.

В эти места они попали случайно. Сначала отправилисьв Рязань, откуда спустившись вниз по Оке, добрались до Нижнего. Там пересели на пароход до Рыбинска. Все дни просиживали на палубе, глядели на берега, стараясь отыскать подходящий пленер. Только глаз ни на чем не останавливался. Левитан хмурился, жаловался на усталость.

Плес открылся неожиданно. Внимание художника привлекла темневшая на закатном небе старинная церквушка рубленная из сосновых кряжей.

А вокруг нее в воздухе был разлит такой покой, что сердце сначала приостановилось, а потом забилось сильней. На душе стало удивительно легко. Они сошли на берег и… остались

Здесь, действительно, было хорошо. Хорошо жить и работать. Хандра исчезла без следа, писалось удивительно спорно и радостно. А потому в полотнах, написанных в Плесе, нет тоски и печали, характерных для большинства работ художника. Недаром, увидев их, А. П. Чехов сказал: «На твоих картинах уже есть улыбка». И ее, действительно, можно заметить и в «Золотом Плесе», и в «Свежем ветре», и в «Вечернем звоне».

Наверно поэтому эти полотна так нравились левитановской спутнице.

Кстати, о ней, женщине бальзаковского возраста, именовавшей себя «жрицей душевного, умственного и художественного». Софья Петровна Кувшинникова неплохо писала красками, прекрасно играла на фортепиано, лихо носила в юности мужской костюм, ходила с ружьем на охоту, участвовала в любительских спектаклях. Короче говоря, вела интересный и раскованный образ жизни, которому не мешал муж, бывший намного старше супруги.

В скромной казенной квартире, расположенной под самой каланчой одной из московских пожарных команд, эта женщина устроила литературно-художественный салон, пользовавшийся в 1880 — 1890 годах большой популярностью.

По вечерам здесь собирались интересные люди: писатели, музыканты, художники. Нередко бывали и братья Чеховы. Это они августовским вечером 1886 года привели сюда Левитана, бывшего однокашника Михаила по художественному училищу.

По словам современников, этот человек, несмотря на свое, весьма скромное происхождение, был по своей сути аристократом, обладал природным изяществом и приятной внешностью. Матово — бледное лицо, слегка вьющиеся темные волосы, высокий лоб, «бархатные глаза», остроконечная бородка…

В лице хозяев дома Исаак нашел «горячих поклонников и ревностных друзей». А через некоторое время Софья Петровна стала его ученицей. «Восемь лет, посвященных практическому изучению природы под руководством Левитана, это выше всякой школы,» — напишет она в своей автобиографии много лет спустя.

Учителя и ученицу связывали не только рабочие отношения. Несмотря на солидную разницу в возрасте (в момент знакомства ему было всего 26), влюбленная дама сумела увлечь неискушенного в любовных делах молодого человека.

Рано лишившись родительской ласки, он нашел в новой знакомой столь нужный ему тип женщины-матери. К тому же, если верить словам О. Л. Книппер-Чеховой, в ней «было много того, что могло нравиться и увлекать». Хоть «красотой она не выделялась, но была безусловно интересна — оригинальна, талантлива, поэтична и изящна». А кроме того (это уже воспоминания М. П. Чеховой), «прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешены простые рыбацкие сети».

Непростые отношения этой, на первый взгляд, странной пары, становились все чаще и чаще предметом обсуждения в столичных кругах. Громом же среди ясного неба явилась в 1892 году публикация в журнале «Север» чеховского рассказа «Попрыгунья», в «героях» которого все без труда увидели Софью Петровну, ее мужа Дмитрия Павловича и, конечно, Исаака Ильича. Узнаваемыми оказались и персонажи рассказа — постоянные посетители салона Кувшинниковой: певец Большого театра Л. Д. Донской, актер Малого театра А. П. Ленский, литератор Е. П. Гославский, граф Ф. Л. Соллогуб…

Разразился скандал. Одни с удовольствием смаковали выдержки из рассказа, проводя аналогии, другие же (кстати, их было большинство), осуждали писателя. Неудивительно, что Левитан, считавший Чехова своим другом, очень сильно обиделся. Он даже хотел вызвать Чехова на дуэль. С большим трудом удалось уговорить его отказаться от опрометчивого шага. Исаак Ильич послушался, но надолго разорвал всякие отношения. Софья Петровна же сделала это навсегда.

Что и говорить, Антон Павлович, придав литературному образу не только портретное, но и внутреннее сходство с Кувшинниковой, поступил явно непорядочно. Он наделил Ольгу Ивановну всеми присущими ей чертами: экстравагантностью, восторженностью, оригинальностью манер и речи с любимыми выражениями; в тексте почти дословно приведены выдержки из адресованных ему писем, в точности изображена обстановка квартиры и быт хозяев, тон и стиль званных вечеров.

Спрашивается, почему он так дурно поступил с той, что относилась к нему исключительно искренне и доброжелательно, к которой он и сам питал дружеские чувства, хоть порой и надсмехался, называя Сафо?

Из мемуаров современников следует, что незадолго до появления рассказа отношения между этими людьми несколько изменились в не лучшую сторону. Почему — никто не знает. Только ведь это не дает никакого права выставлять женщину в столь неприглядном виде, утрировать то, что на самом деле выглядело намного симпатичнее и приятнее. Может быть, причина в Левитане, которому Чехов, не подавая вида, не мог простить любви к своей сестре, Марии Павловне, кстати, отвечавшей художнику взаимностью. Вполне возможно, она вышла бы за него замуж, если бы не брат. А этого Антон Павлович, бывший в душе юдофобом, допустить не мог.

Ведь он, несмотря на кажущееся расположение к художнику, не переставал презирать в нем еврея. И что может быть более ярким доказательством тому, нежели весьма некрасивый случай, происшедший осенью 1892 года.

Тогда Левитану было дано предписание в 24 часа покинуть Москву в связи с распоряжением великого князя Сергея Александровича выселить из столицы всех некрещеных евреев. Чехов не только не заступился за него, но и отказался написать статью в защиту художника, которого во всеуслышание называл гениальным. А ведь дружили. Да еще как!

Их знакомство состоялось летом 1885 года, которое Чеховы проводили в Бабкино. Они арендовали флигель в усадьбе Киселевых.

Братья и сестра прекрасно ладили. Много работали (Антон Павлович помогал Марии Павловне публиковать детские рассказики, а она переводила из старых французских журналов анекдоты, некоторые из которых становились сюжетами для небольших рассказов), удили рыбу, слушали музыку, виртуозно исполняемую гувернанткой хозяев, гуляли по окрестностям и понемногу врачевали.

А в это время, в находящейся неподалеку Максимовке, жил Левитан.

Несмотря на прекрасную дипломную работу, которую его учитель Саврасов оценил Большой серебряной медалью, картина была признана недостойной награды. Таким образом преподавательский совет выразил свою неприязнь к Саврасову и его любимому ученику — еврейскому юноше, получившему диплом учителя чистописания.

Не имея средств, прожить в городе было сложно, Левитан подался в деревню. О том, что он живет рядом, за рекой, Чеховы узнали случайно от пришедшей из Максимовки за врачебной помощью жены горшечника. Женщина рассказала о своем постояльце — странном художнике из Москвы с чудным именем Тесак Ильич. И Антон Павлович догадался, что это ни кто иной, как Исаак Ильич Левитан — товарищ их Николая Чехова по училищу живописи и ваяния.

Кстати, с именем Николая Чехова напрямую связана одна из самых известных левитановских картин — «Осенний день. Сокольники», которая принесла художнику первую удачу. Когда Исаак показал эту работу своему другу, тот нашел полотно незавершенным и посоветовал ввести в экспозицию какую-нибудь фигуру. Так на полотне появилась женщина под зонтиком, написанная самим советчиком. Правда, образ был подсказан самим автором, нередко вспоминавшем об одном из эпизодов своей жизни.

Живя в 1879 году в Салтыковке из-за того, что его, как еврея, полиция выселила в первый раз из «исконно русской столицы», Левитан однажды встретил у калитки своего дома незнакомку. Узкими белыми руками, выглядывавшими из — под черных кружев, она пыталась раскрыть небольшой зонтик. Наконец пружинка поддалась, зонтик раскрылся, и девушка медленно пошла к станции, оставляя за собой шлейф духов, смешанный с горьким запахом мокрых цветов, и шуршащий звук редких капель по шелку.

Это первая левитановская картина, изображавшая печальную осень, вызывающая непонятное щемящее чувство, так и осталась единственным пейзажем, где кроме природы присутствует живое существо.

Может быть, это происходило от того, что художник не умел писать людей? Вовсе нет. Умел и весьма неплохо. Сохранилось несколько его портретных работ. Это портреты С. П. Кувшинниковой, находящиеся в доме — музее в Плесе и в крошечном музее-квартире Бродского в Санкт-Петербурге, портрет ее сестры Е. П. Колосовской, что хранится в Ташкентском музее изобразительных искусств, акварель «Еврейка в восточном покрывале», некогда поразившая колоритом членов мамонтовского кружка.

Просто он считал, что природа, совершенная и прекрасная сама по себе, должна говорить сама за себя. И он писал ее, эту природу, живя в Максимовке, где еле — еле сводил концы с концами, а если говорить честно, просто нищенствовал, напрочь забыв о том, какую славу Коро ему пророчил Саврасов, как затевали спор о прелестях русского пейзажа над его картинами братья Коровины.

Здесь его и нашли Чеховы. «Эка, бирюк, в глушь какую забрался,- оглядывая избу.- улыбнулся Антон.- Еле тебя отыскали. Собирайся-ка, братец. Нас и ужин там ждет. И без тебя не велено возвращаться».

В Бабкино, куда привели художника, царила иная жизнь. Обитатели особняка не только работали, но и весело отдыхали. Каких только проказ не выдумывали! Например, устраивали суд. Обвиняемым во всевозможного рода преступлениях обычно бывал Левитан. Обвинителем-прокурором выступал Антон Чехов, Николай Чехов изображал дурака-свидетеля, дававшего сбивчивые и противоречивые показания, а Александр Чехов брал на себя функции защитника.

Неоднократно разыгрывали и другую сценку. Антон надевал на себя и Исаака бухарские халаты, мазал себе лицо сажей, и в чалме, с ружьем, выходил в поле, по другую сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался «бедуин» и палил из ружья холостыми зарядами. Пронзительный крик падающей на землю жертвы… Следующий акт спектакля, и ее, эту жертву, с надетыми на руки старыми валенками, уже несут на носилках вокруг парка под заунывное пение хора. Левитан трясся от смеха. Не выдержав, вскакивал и удирал в дом.

Здесь Исаак Ильич стал участником той жизни, о которой мечтал в Салтыковке, глядя на беззаботных дачников: рыбалка, игры в горелки, споры за вечерним чаем, улыбки и смущение присутствующих женщин…

И как можно было остаться в стороне, не влюбиться в этой необычной атмосфере под серпом нарождающейся луны в окружении мерцающих звезд, под шелест кустов и пение птиц? Как не заметить ту единственную, главную, ставшую его первой любовью? Маша, Машенька, Мария Павловна, память о которой он сохранит на всю жизнь и в переписке с ней текст, непременно, будет начинать словами: «Милая, дорогая, любимая Маша…»

Это ей он показывал свои этюды, которыми сверху донизу были завешены стены старого курятника, ставшие его мастерской, ей с жаром говорил, сам не помня что, а в душе пело одно: «О, если б навеки так было-о…»

Но, как говорилось выше, счастье оказалось призрачным, недоступным. В глубине подсознания навсегда поселилась мысль, что, несмотря на кажущуюся видимость равенства, он здесь отверженный. Не ровня. И никогда ею не станет. Отсюда и чувство одиночества, и душевный надрыв, и частые перепады настроений, и внутренняя дисгармония, скрываемая под наигранной веселостью.

Сознание того, что у него никогда не будет возможности соединиться с любимой девушкой, из-за «адского самолюбия» приводило к приступам болезненной хандры. Левитан делался груб, дерзок, нетерпим. Бежал от людей, казавшихся врагами, в леса с любимой собакой Вестой. Только на природе, действовавшей на него исключительно благотворно, успокаивался и приходил в себя.

После выше сказанного нам легче понять, что и как связало его через некоторое время с Кувшинниковой, способной пойти на любые жертвы во имя любимого человека, а потому сыгравшей столь благотворную роль в жизни Исаака Ильича.

После скандала, разразившегося из-за «Попрыгуньи», они еще два года были вместе. Ездили под Вышний Волочек близ озера Удомля, где художник работал над одной из самых знаменитых картин «Над вечным покоем». Той самой, о которой писал П. М. Третьякову: «В ней я весь. Со всей своей психикой, со всем своим содержанием».

В имении Островно Вышневолоцкого уезда у Ушаковых им так понравилось, что приехали сюда и на следующий год в сопровождении приятельницы молодой писательницы Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник. Но дала о себе знать извечная истина о том, что в одну реку нельзя войти дважды.

Сначала все было тихо и спокойно. Однако через некоторое время идиллическая обстановка нарушилась приездом в этот край семьи видного петербургского чиновника Турчанинова, имевшего усадьбу в Горке, расположенной от Островного в двух километрах.

Узнав, что рядом живет такая знаменитость, как Левитан, хозяйка имения Анна Николаевна первым делом отправилась с визитом к соседям, чтобы завязать знакомство. Эта дама была отчаянной петербургской кокеткой, любившей производить впечатление на мужчин. Вот она и не преминула постараться околдовать Левитана.

На глазах у присутствующих стал разворачиваться театр военных действий. Это сильно напрягало Исаака Ильича, который старался уйти от неприятных сцен, а потому надолго исчезал, взяв с собой, как обычно, Весту.

Борьба за овладение Левитаном шла не на жизнь, а на смерть. И в этой борьбе столичная львица оказалась сильнее. Софье Петровне, постоянно ходившей то с пылающим лицом, то с заплаканными глазами, пришлось ретировалась.

Они расстались с Левитаном. Расстались для того, чтобы больше никогда не встретиться. Однако надо отдать должное этой женщине, которая всегда тепло и благодарно отзывалась о бывшем друге, считала, что получила от него необыкновенно много.

Это «много» выражалось, прежде всего, в ее работах, что экспонировались на многих выставках, даже академического уровня, в картине «Интерьер церкви Петра и Павла в Плесе», что приобрел в 1888 году П. М. Третьяков, чья галерея впоследствии пополнилась еще двумя ее работами. Несмотря на то, что в вещах Кувшинниковой явно чувствуется «левитановский» настрой, что, кстати, дает возможность жуликам выдавать ее пейзажи за произведения учителя, у нее, несомненно, есть свое «я».

Но вернемся к событиям тех дней. После отъезда соперницы Анна Николаевна соорудила недалеко от своего дома, где жила с дочерьми Варварой, Софьей и Анной просторную мастерскую для Левитана, где он и работал до конца лета. Сюда же он вернулся на следующий год. В этот приезд роман с Турчаниновой осложнился отношениями, завязавшимися с ее старшей дочерью Варварой.

Девушка, влюбившись в художника, испытывала к нему столь сильные и серьезные чувства, что стала склонять Исаака Ильича к побегу. А он, легко возбудимый и импульсивный, вконец запутавшийся в отношениях с матерью и дочерью, не мог найти выхода из создавшегося тупика. Оттого и решил покончить жизнь самоубийством.

Левитан стрелялся. Удачно или неудачно? Смотря, с какой точки зрения. Прекрасно, что он остался жив, ибо пуля задела лишь кожные покровы головы, вызвав небольшое кровотечение, и ужасно потому, что вновь было задето его самолюбие. А вот душевная рана оказалась намного страшнее физической.

Боль была столь сильной, что сам он не мог с ней справиться. И, забыв о распре, отправил в адрес Чехова письмо с просьбой приехать на несколько дней. Но желаемой поддержки не получил.

Антон Павлович, зная о склонности приятеля к театрализованным действам, не торопясь, прибыл в Горку, где за пять дней своего пребывания покорил всех обитателей и заторопился назад, потому что не мог более находиться там, где, по его словам, царила атмосфера, связанная с «трагикомедией».

Пренебрегая полученными некогда уроками, Чехов остаться верным себе и использовал увиденное в своих произведениях. Это и сцена, когда Левитан во время объяснения с дамами театральным жестом сдернул с головы черную повязку, прикрывавшую рану и, взяв ружье, вышел к озеру, откуда вернулся со зря убитой птицей («Чайка»), и ряд моментов, вызывающих явные ассоциации с семьей Турчаниновых в «Доме с мезонином».

После пережитого Левитан, естественно, находился не в лучшем состоянии, в постоянной борьбе с приступами жестокой меланхолии. И странно, что в этот период из-под его кисти вышли такие ясные и светлые лирические холсты как «Март» и «Золотая осень».

Последующие три года жизни художника не были отмечены какими-то особыми событиями. А вот в марте 1898 года петербургская академия, наконец, присвоила ему «высший чин по художеству» — звание академика, и в сентябре он начал преподавать в родном Училище живописи, зодчества и ваяния.

Казалось бы, все прекрасно. В тридцать восемь — все еще впереди. Только опять не получилось. Проявилась тяжелая сердечная болезнь, развивавшаяся исподволь, из года в год и не дававшая о себе знать до первой бурной вспышки.

Несмотря на плохое самочувствие, Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать страшный диагноз. Вместо эскулапов еще теснее общался с природой, по которой тосковал как по живому существу. Все чаще уходил в леса, где его никто не видел, и плакал от сильной сердечной боли и боязни смерти, о чем и писал М. П. Чеховой: «Мапе! Как не хочется умирать! Как страшно умирать и как болит сердце!»

Только без врачей все же не обошлось. И они посоветовали Левитану ехать в Крым, куда он и отправился в третью декаду декабря 1899 года. Встретился с Чеховым, и постаревшие друзья, между которыми уже давно не было имевшей некогда место близости, отметили Новый год Нового века, еще не зная, что это их последняя встреча, что им — ровесникам — осталось совсем немного времени ходить по этой земле.

Левитан задыхался, тяжело ступал, опираясь на палку, и все время заводил разговор о близкой смерти. Единственное что скрашивало его существование — присутствие давно любимого человека Марии Павловны.

Но, несмотря на это, он тосковал по Москве, по северу, по снегу и метелям. От сладкого приморского воздуха и запаха кипарисов болела голова. Попросив кусок картона, он за полчаса набросал масляными красками вечернее поле со стогами сена — этюд, который Чехов поставил на камин около письменного стола и после отъезда художника часто смотрел на него во время работы.

Короче говоря, Ялта не помогла. Вернувшись в Москву, Левитан редко покидал свой дом в Большом Трехсвятительском переулке, который подарил ему Сергей Морозов, выходец из семьи меценатов, большой почитатель творчества Левитана и сам художник-любитель.

За ним самоотверженно ухаживала Анна Николаевна Турчанинова, прилагая массу усилий для того, чтобы спасти дорогую ей жизнь. «Что-то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю, — писала она Чехову в конце мая. — Не верю, что не выхожу».

Но, нет, не выходила. Не смогла. Болезнь оказалась сильнее. И 22 июля (4 августа) 1900 года Левитана не стало. Он умер в тот час, когда на землю опускались сумерки. Через открытое окно комнату наполнял душный запах сирени, смешавшийся с запахом масляных красок, пропитавших мастерскую, в которой осталось около сорока неоконченных картин и трехсот этюдов.

2004

Много лет спустя я почему-то вспомнила о последних днях художника, и родилось стихотворение.

Когда умирал Левитан, в саду бушевала сирень.

Гроздья врывались в окно, на стену бросая тень.

Художник молча лежал, полуприкрыв глаза,

Тихо из-под ресниц, выкатилась слеза.

Запуталась в бороде, блестя как роса в траве…

Нет, никому не понять, что у него на душе.

Жизненный пройден путь, все уже позади…

Вдруг тихий голос сказал: «Милый, в окно погляди».

Ветку цветка оседлав, птичка искала нектар.

И вот тогда понял он — это последний дар

Мира, что так любил, что без конца рисовал,

И потому-то ему прощальный привет передал…

2015