На вопросы о том, когда я начала танцевать, отвечаю: «Во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи Афродиты — устриц и шампанского.»

А. Дункан «Исповедь»

Мы гуляли по Английской набережной в Ницце, и моя спутница стала рассказывать о том, что случилось на этом месте 14 сентября 1927 года. Отправляясь на прогулку, Айседора Дункан помахала провожавшим ее рукой: «Прощайте, друзья! Я отправляюсь за славой!». Села в лимузин. Он дернулся и… остановился. Голова Асейдоры резко упала на край дверцы, потому что конец ее любимого шарфа — красного с золотой птицей, попав в ось колеса, затянул смертельную петлю. Глупая, нелепая кончина исключительно талантливого, необыкновенного человека.

История этой прекрасной танцовщицы, рассказанная ею самой, могла бы стать сюжетом не для одного романа. Взлеты и падения, победы и поражения, богатство и нищета… Но, самым главным в ней была, проходящая красной нитью через всю жизнь, страсть к танцу, что родилась вместе с ней, ибо осмысленно двигаться под музыку Асейдора начала крошкой, едва вставшей на ноги.

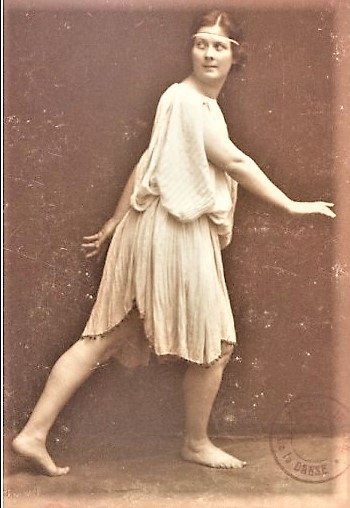

Эту босоножку, одетую в тунику — летом из хлопка, а зимой из шерсти, знали во многих странах мира. Кому-то ее искусство, ничего не имеющее общего с классическим балетом, нравилось, кому-то — нет. Ведь ее танец, в котором тело, становясь бесплотным, излучало мысль и дух, выражало в первую очередь свободу. Свободу, познанную с детства, в котором не было место слову «нельзя».

А как могло быть иначе, если мать, оставшаяся после развода с четырьмя детьми, целый день трудилась, зарабатывая на хлеб, а ее чада проводили время так, как считали нужным. Недаром, много лет спустя, Асейдора напишет: «Самое лучшее наследство детям — научить их жить, прокладывать себе путь».

И она прокладывала его себе, танцуя и занимаясь всю жизнь самообразованием, ибо считала, что школа, в которую пошла в пять лет и после окончания нескольких классов бросила, не дает возможности творчеству, созданию чего — то оригинального. Другое дело — длинные вечера, когда мать, собрав вокруг себя детей, играла Шумана, Шуберта, Шопена; читала Шекспира, Шелли, Китса, Бернса…

Жизнь, полная лишений, рано сделала девочку самостоятельной. Обнаружив талант педагога в шестилетнем возрасте (она сажала соседских малышей, еще не умевших ходить, на пол и учила их ритмично двигать ручками), в десять стала зарабатывать, обучая танцам не только детей, но взрослых.

В какой-то момент, решив изменить жизнь, Айседора отправилась на поиски счастья из Сан-Франциско в Чикаго. Однако, все антрепренеры, увидев ее танцы, в один голос заявляли: «Это прелестно, но не для театра».

В конце концов, она, оказавшись в Нью-Йорке, куда попала с труппой Августина Дейли, стала давать под аккомпанемент матери сольные концерты в студии Карнеги-Холла. Появились и приглашения в частные дома от светских дам.

Но Айседору это уже не устраивало. Хотелось покорить Европу. После того, как в убогой гостинице «Виндзор», где они жили, случился пожар, в огне которого сгорели все вещи, вплоть до сменного белья, Дунканов в Америке больше ничто не держало. На грузовом судне, перевозившем скот, они отправились в Гуль, а из него — в Лондон.

Небольшие деньги, собранные дамами, для которых Айседора танцевала в курортном Нью-порте, быстро разошлись, и только случай помог им обрести кров над головой после нескольких ночевок на улице. В брошенной кем-то газете Асейдора прочла имя одной из тех, перед кем танцевала в Америке, и, обратившись к этой даме, получила приглашение на выступление в ее доме.

Этот концерт, где принимало участие почти все семейство Дунканов, а так же последовавшие за ним приглашения, давали возможность существования в Лондоне, по которому они без устали бродили, восхищаясь архитектурой, или проводили время в Британском музее среди античных фигур, изучая их позы, повороты головы, рук, ног.

А самое главное, Лондон принес Айседоре ряд интересных знакомств, перешедших в дружбу. С актрисой Патрик Кемпбел и директором Новой галереи Чарльзом Галлэ, который знакомил ее с английскими писателями и художниками, с искусством старых мастеров и с самыми выдающимися личностями интеллектуального и артистического мира того времени», среди которых был даже принц Уэльский, будущий король Эдуард, сравнившим танцовщицу с красавицей на полотне Гейнсборо.

Благодаря Галлэ она обрела друзей и в Париже, куда приехала с матерью весной 1900 года, по настойчивому приглашению Раймонда (Елизавета еще раньше вернулась в Америку). Это были племянник директора Шарль Нуфлар и его друг Андре Бонье, молодые люди, значительно повысившие образование девушки в области французского искусства и литературы.

В этот период Айседора много времени проводила в поиске танца, «способного воплотить в движениях тела божественность человеческого духа» и, в конце концов, нашла «основной источник всякого движения, всякую исходную точку любой силы, единство жеста, поле зрения для создаваемого танца».

А потом был Будапешт, душный от цветущей сирени, цыганская музыка, венгерская кухня, сдобренная жгучими специями, тяжелые вина… В ее, вдруг налившемся и округлившемся теле, впервые пробудилось желание, и, импровизируя «Голубой Дунай», она вложила в танец столько страсти, что под бурные зрительские овации его пришлось повторять его несколько раз.

В тот вечер в зале присутствовал и тот, кому «суждено было превратить целомудренную нимфу в пылкую и беспечную вакханку». Великолепно сложенный («с него Микеланджело смело мог лепить Давида») артист королевского национального театра, окрещенный Дункан Ромео по исполняемой им в тот момент роли.

Первый сексуальный опыт, приобретенный в деревенской хате, привел Айседору в состояние эйфории, с которым она отправилась в турне по венгерским городам. Когда же вернулась, то спустилась с небес на землю.

Ее Ромео, репетировавший теперь Марка Антония, настолько вжился в новый образ, что растерял пылкость и очарование. Отсюда и разочарование, и разрыв с первым любовником. Это привело к такому упадку сил и депрессии, что она попала в венскую клинику. А когда выздоровела, свои переживания: страдания и разочарование, воплотила в пластическом рассказе об Ифигении.

Успешные гастроли в Германии, имевшие такой колоссальный успех, что студенты, впрягаясь вместо лошадей, везли ее коляску по улицам с зажженными факелами и песнями, позволили на заработанные средства вместе с братом, сестрой и матерью отправиться в заветную Грецию.

Облачившись в тунику, пеплум и сандалии, они часами бродили по мраморным плитам Парфенона, Акрополю и окрестностям, изучали историю древней литературы и музыки, а ночами под тексты греческих трагедий танцевали в амфитеатре Диониса.

Греция понравилась настолько, что было решено строить дом на холме Копанос. Однако, забегая вперед, скажем, что эта затея, поглотившая кучу денег, в основном из-за того, что поблизости не было воды, так и осталась красивой развалиной. Греческий обряд закладки первого камня, сопровождавшийся принесением священником в жертву черного петуха оказался бесполезным.

После прошествия года, истощившего кошельки, пришлось уехать в Вену, что они и сделали, увезя с собой десять мальчиков, обладавших неплохими вокальными данными. Но «Хор взывающих» Эсхила, где мальчики пели, а Айседора танцевала, впечатления не произвел. И через полгода подростков, начавших не только фальшивить, но и безобразно себя вести, пришлось отправить домой. Идея провалилась. Но это не особенно огорчало Асейдору, одержимую новой мечтой о создании собственной школы.

Летний сезон она провела в Байрейте, шокируя всех своими поступками: приемом опального писателя Эрнста Геккеля, высланного кайзером из Берлина за свободомыслие; экстравагантным поведением во время визита болгарского короля Фердинанда, которого встретила лежа на кушетке в позе «a la m- me Recamier на бамбуковой скамье»; ездой верхом в греческой тунике и сандалиях; купанием в необычном костюме, состоявшем из крепдешиновой туники и юбки выше колен, открывавшей босые ноги, в то время как остальные дамы входили в воду в черных юбках ниже колен, чулках и туфлях.

В этот период ее вновь охватила страсть. Вторым избранником стал писатель Генрих Тоде, за которым она отправилась в специально организованное турне по городам Германии. И снова плачевный финал, и снова нервное истощение. Неизвестно, чем бы кончилось эта история, не принеси ей импресарио контракт в России.

Дворянское собрание, привыкшее к балету с пышными постановками и декорациями, с удивлением смотрело на босоногую молодую девушку в прозрачной тунике танцующую под музыку Шопена на фоне простой голубой занавеси. И тем не менее, она понравилась. Понравилась даже примам Мариинского — Ксешинской и Павловой, несмотря на различие в понимании ими природы танца. В лице же Станиславского и вовсе нашла единомышленника. «Я понял, что в самых различных уголках земного шара в силу неизвестных нам условий разные люди ищут в разных сферах искусства одни и те же естественные принципы творчества и при встречах поражаются общности своих взглядов».

Вернувшись из России в Берлин, Дункан серьезно занялась организацией школы. Купив виллу, обставила ее кроватками с белыми кисейными занавесками, скульптурами и картинами, изображающими танцующих, бегущих и прыгающих девушек. На объявление в газете откликнулось множество детей, из которых, естественно, взяли часть. К сожалению, многие из них оказались больными. И если бы не доктор Гофф, помогавший безвозмездно, специальный комплекс упражнений, гимнастика да удобная одежда, не стесняющая движений, как во время занятий, так и во время прогулок, вряд ли удалось бы довести детей до того цветущего состояния, которого они, в конце концов, достигли.

В ту пору в Берлин просто боготворил Айседору. Даже считалось, что больные выздоравливают, глядя на ее танцы. Но однажды все изменилось. Виной тому стал незнакомый человек, подошедший к ней после концерта. Начав с заявления, что его идеи и декорации украдены, чем очень удивил танцовщицу, ибо голубую занавеску она придумала еще в пятилетнем возрасте, объявил, что она — именно та, которую он воображал на их фоне.

Напор и темперамент Крега, а именно так звали сына ее знакомой английской актрисы Эллен Терри, привели к роману, повергшему в ужас мать и комитет аристократок, финансировавших школу. А тут еще и беременность, узнав о которой, она поспешила уехать в небольшую деревушку на берегу Северного моря. Решила, что должна быть наедине со своим ребенком, который должен принадлежать лишь одной матери. Никакой зависимости от отца, никакого брака, ассоциировавшегося у нее с унижениями и рабством.

И вот в надлежащее время, после двух мучительных дней, на свет появилось очаровательное существо похожее на Купидона, названное по настоянию Крега Дэрдри. Малыш упрочил ее решение порвать с возлюбленным, ибо, несмотря на обожание, Асейдора понимала, что жить с человеком экзальтированным и неуравновешенным невозможно. Это значило лишиться не только искусства и индивидуальности, но и рассудка.

Чтобы вылечиться от своей страсти (подобное лечится подобным), завела роман с неким Пимом, белокурым, голубоглазым, смазливым и примитивным, доставлявшим ей исключительно чувственное наслаждение.

Она, могла бы спокойно жить, гастролируя по разным странам, если бы не постоянная мысль о школе, о большом ансамбле, воплощение которой началось в Грюнвальде. Небольшая группа девочек быстро научилась пластично двигаться с грацией юных нимф, шествовать подобно амурам с помпейских фресок.

Только содержать школу в Германии с пуританскими взглядами императрицы, посылавшей вперед себя в студию скульптора гофмейстера для того, чтобы прикрыть простынями нагие статуи, было сложно. И она отправилась с 20 ученицами в Петербург.

Увы, там опыт успеха не имел. Не то, что в Англии. Неудачными поначалу оказались и гастроли в США, куда она отправилась для улучшения материального положения. Немногочисленные зрители, зашедшие в разгар августовской жары в небольшой театр на Бродвее, ничего не поняв, поднимались с мест. Не лучше обстояло дело и в провинциальных городках. И тогда, разорвав контракт с импресарио, она наняла ателье в нью-йоркском здании изящных искусств. Украсила ковром, голубыми занавесями и приступила к камерным концертам перед людьми богемы.

Увидевший ее там Дамрош Вальтер, предложил ряд выступлений в Метрополитен-опере, где она выступала с оркестром под его управлением. А потом было турне по стране, во время которого ей удалось покорить Рузвельта, сказавшего, что «она представляется мне невинным ребенком, танцующим в саду при лучах утреннего солнца и срывающим прекрасные цветы своей фантазии».

Все обстояло прекрасно. Но тоска по дочке и школе однажды заставила ее сесть на корабль идущий в Европу. В Париже она встретилась с приемной дочерью Елизаветой, которая привезла туда ее малышку Дердри и девочек из школы. Благодаря помощи известного художника Люнье Поэ, нанявшего театр Гетэ Лирик и пригласившего оркестр Колонна, «Париж был взят штурмом».

Тем не менее, средства таяли. Их никаким образом не хватало расходов на содержание школ в Германии и Париже, где обучалось по 20 детей. «Без помощи миллионера здесь не обойтись!»- однажды сказала Айседора в шутку. И как в воду глядела. На ее горизонте появился тот, кого она окрестила Лоэнгрином. И этот Лоэнгрин пригласил новую знакомую погостить на его вилле в Болье-на-Ривьере, где дети танцевали в голубых туниках под апельсиновыми деревьями, держа в руках цветы и плоды.

Никого не удивило, что вскоре эта пара стала любовниками. Оставив воспитанниц на попечение воспитательниц, Айсйдора с кавалером отправились на яхте в сторону Италии. К сожалению, ее избранник при тесном контакте оказался не таким, каким изначально представлялся. Словно балованный ребенок, он требовал, чтобы абсолютно все делалось исключительно ему в удовольствие. А, кроме того, имел совершенно иные взгляды на жизнь нежели она, казавшаяся новому другу слишком передовой, слишком революционной. Впрочем, в тот момент все это не мешало. Она была влюблена и счастлива.

Недаром в своих заметках женщина сравнивает его с Зевсом, умевшим принимать разные образы: Быка, Лебедя, Золотого Дождя; человеком, сделавшим из нее гурмана, научившим различать вкусовые оттенки блюд и вин, заставившим сменить туники на туалеты, заказанные у Поля Пуаре, что стало «переходом от искусства священного к искусству нечестивых».

Знала ли она сама, чего хотела? В этой необычной женщине уживались, враждуя, две стихии — любовь и искусство. Каждая из них требовала жертвоприношений в свою пользу. Вот и в этот раз, узнав, что вновь беременна, понимала, что танцы на время придется оставить. Но не торопилась этого делать. В Америке, куда они поехали с Лоэнгрином, все обстояло прекрасно до тех пор, пока к ней в уборную не зашла дама, сказав: «Но, милейшая мисс Дункан, вы не можете продолжать танцевать в таком состоянии! Ведь это видно из первых рядов». И как Асейдора не пыталась объяснить, что ее танец выражает любовь — женщину — оплодотворение – весну (как на картине Ботичелли), дама отнеслась к аргументам скептически. На турне была поставлена точка.

Они провели остаток зимы, путешествуя по Нилу, а потом, вернувшись во Францию, обосновались в Болье, где на шикарной вилле, спускающейся террасами к морю, первого мая и родился малыш. И в этот раз, не желая лишаться свободы, она отклонила предложение Лоэнгрина выйти за него замуж. Томительное лето в девонширском замке, показало, что она была права.

Решив в сотый раз посвятить себя искусству и только искусству, она вновь очутилась в Америке. В этот раз там подружилась с талантливым художником Дэвидом Бисфамом, подарившим ей наслаждение «языческой любви», даруемой телом, созданным не только для боли и страдания, но и радости, удовольствия.

Это привело к окончательному разрыву с Лоэнгрином и, соответственно, полному финансовому краху. Ведь оплачивать купленное в Нельи ателье и дом с садом, где жили ее дети с няньками и гувернантками, оплачивать было некому.

Долги росли как снежный ком. Их покрыть она решила гастролями в России. Вместе с ней ехал пианист-аккомпаниатор Генер Скин. И надо же было так случиться, что в первый же день, расстроившись дурным сном, она упала в русской бане на кафельный пол и получила небольшое сотрясения мозга. Несмотря на жар, вечером выступала в концерте, где под «Похоронный марш Шопена» стала показывать странный жуткий танец, изображавший женщину, медленно идущую неуверенными шагами с усопшими на руках к месту их последнего пристанища и процесс погребения.

И он словно стал прологом беды, предчувствие которой ее уже не покидало. Асейдоре казалось: что-то должно стрястись с детьми. Она инстинктивно старалась уделить им побольше внимания, по мере возможности, держать при себе. Но что суждено, тому быть. Беда все равно пришла.

Пришла в один из радостных дней, когда ее никто не ждал. Отправившись на встречу, с решившимся на перемирие Лоэнгрином, взяла с собой детей. А после обеда отправила их домой с гувернанткой. И сбылось непонятое когда-то пророчество Бакста, гадавшего ей по руке: «Вы достигнете славы, но потеряете два существа, которых любите больше всего на свете».

Потрясенная и опустошенная происшедшим, она пыталась забыться. Уезжала из Франции, возвращалась обратно, снова уезжала. В Италии ее разыскала Элеонора Дузе. Они проводили вместе много времени, гуляя и разговаривая о наболевшем. И однажды Муза Трагедии ей сказала: «Айседора, не ищите, не ищите больше счастья. На вашем челе лежит печать земного несчастья. То, что с вами произошло, только пролог. Не искушайте больше судьбу».

Если бы только она последовала ее совету! Отказавшись от контракта турне по Южной Америке, она по зову Лоэнгрина отправилась в Париж, где тот купил в Белью огромную гостиницу с целью переоборудования под школу, считая, что такая работа поможет ей выйти из горя.

Набранная первая группа в 50 человек прекрасно усваивала уроки и за три месяца достигла такого мастерства, что многие художники, в том числе Роден, приходили делать зарисовки с танцующих девочек.

Работа в определенной степени отвлекла. Однако рождение нежизнеспособного ребенка, просуществовавшего всего несколько часов, и начало Первой мировой войны усугубили угнетенное моральное состояние.

Движимая патриотическими чувствами, танцоыщица отдала Белью под госпиталь, а сама уехала вслед за воспитанницами в Нью-Йорк. После этих, не очень удачных гастролей, вернулась в Европу, которую неоднократно покидала для поездок на Кубу, в Южную Америку, США…

Когда война, тянувшаяся бесконечно долго, наконец, закончилась, она снова создала школу, выписав своих учениц из Америки, и была страшно огорчена, когда ее очередной друг, получивший имя Архангел, увлекся одной из девочек. Из-за этого путешествие со школой в Афины превратилось в путь на Голгофу. И, тем не менее, мучаясь от смертельной тоски и страсти, она жила, стараясь учить гармонии своих воспитанниц красоте, спокойствию, философии.

Настала весна 1921 года, принесшая телеграмму следующего содержания: «Одно русское правительство может вас понять. Приезжайте к нам мы создадим вашу школу». Это было прекрасно. Ведь новая страна представлялась Айседоре идеальным государством, соответствовавшим представлениям Платона, Маркса, Ленина. Готовясь «ступить в идеальное царство коммунизма», она не взяла с собой роскошных туалетов, считая что до конца дней будет носить красную фланелевую блузку. Перед ней открывался новый мир, новая жизнь.

По приезде в Москву вместе со служанкой Жанной и приемной дочерью Ирмой Дункан получила две комнаты на Пречистенке в бывшем особняке Балашова, который постепенно освободили для школы, принявшей сорок талантливых детей.

Только содержать даже этот небольшой коллектив властям было не под силу, и Луначарский предложил ей давать платные выступления для покрытия необходимых расходов. На одном из гала-концертов, проходившем в Большом театре по случаю четвертой годовщины Октябрьской революции, присутствовал Ленин. Он был настолько потрясен исполнением «Славянского марша», что, вскочив с кресла, закричал: «Браво, браво, мисс Дункан!»

С первых же дней приезда в Москву, Айседора активно включилась в жизнь московской богемы, которая стала постоянным гостем на Пречистенке. В один из вечеров там появился Сергей Есенин. Потрясенный и восхищенный танцем босоножки, подошел к большому зеркалу и сняв с руки бриллиантовый перстень, вывел им по стеклу: «Люблю Дункан!» Несмотря на значительную разницу в возрасте, Асейдора покорила сердце поэта. А что она? Она тоже пленилась голубоглазым и белокурым юношей, чем — то напоминавшем погибшего сына Патрика.

Есенин стал первым мужчиной, с которым она официально оформила отношения. Спрашивается, зачем она сделала то, от чего категорическая отказывалась даже с отцами ее детей? Вероятней всего, для того, чтобы можно было вывезти Сергея с собой за границу, где у нее был подписан ряд контрактов.

Поездка стала трагедией уже для Есенина. В Америке, с самого начала потеряв свою индивидуальность, он превратился исключительно в мужа знаменитой танцовщицы. Это его страшно тяготило, и влекло за собой ссоры, доходящие до рукоприкладства, до дебошей с истинно русским размахом. Неудивительно, что, спустя два с половиной года, несостоявшийся брак был ликвидирован. И в сентябре 1924 года Айседора Дункан, оставив в Москве школу, пережившую свою основательницу почти на двадцать лет, покинула Россию навсегда.

После трагической гибели 14 сентября 1927 года в Ницце, знаменитая танцовщица была похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже.

«Шарм» 2004

Использованный материал

Книга Асейдоры Дункан «Моя жизнь»

Фотографии взяты с сайтов «Асейдора Дункан» в Google