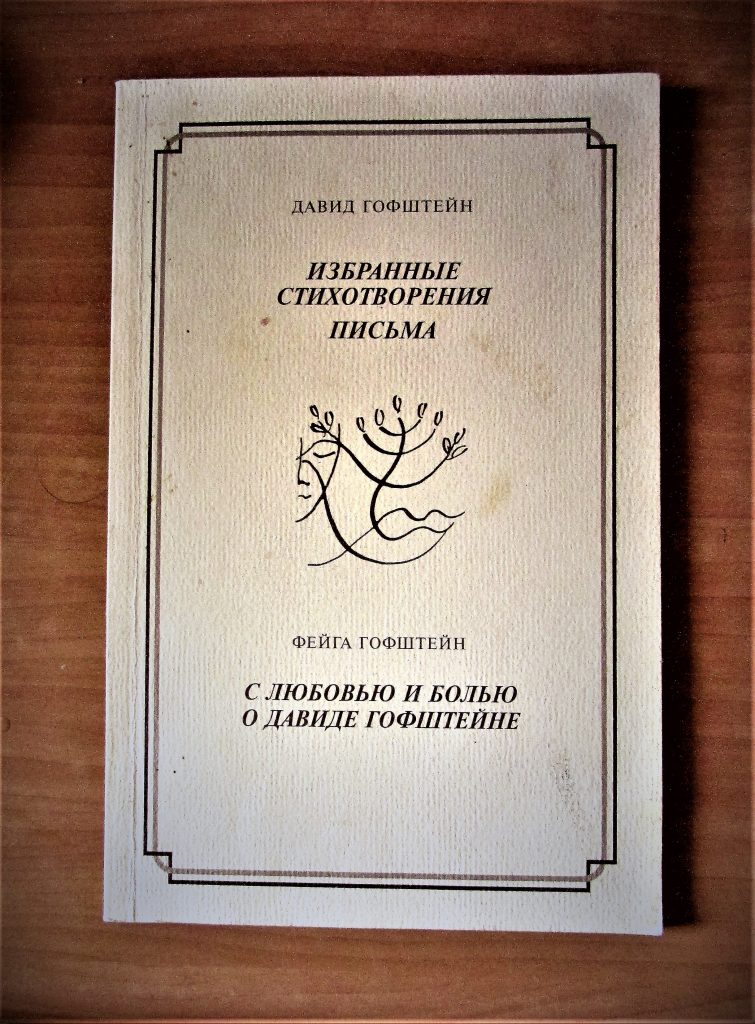

Лет пятнадцать назад мне довелось познакомиться с интересным человеком – Левией Гофштейн, дочерью известного поэта Давида Гофштейна. К сожалению, знакомство было лишь телефонным. Встретиться нам не довелось. То она не могла, то я … Несмотря на это, нас связала какая-то особая симпатия. Мы неоднократно беседовали, и каждый раз мне открывались новые эпизоды, новые моменты из жизни этой необычной семьи. А потом звонки вдруг прекратились. Оказалось, что Левии, к сожалению, не стало. Но осталась память. Память, овеществленная в виде книжки небольшого формата с дарственной надписью. В ней, под бежевой обложкой, через много лет вновь встретились её родители — Давид и Фейга. Он со своими стихами и письмами, а она — с воспоминаниями о любимом человеке. На оформленной просто и красиво обложке интересный рисунок: из тонких линий, разглядываемых под разными углами, складываются то волны моря, то голубь с веточкой в клюве, то женское лицо и стилизованная менора.

Я обещала Левии написать о ее родителях. Но все не получалось. Наверно потому, что всему – свое время, которое пришло именно сейчас, в год пятилетия со дня ухода из жизни Левии и 15-тилетия смерти ее матери, которая всю жизнь, хранила верность и память о любимом человеке, расстрелянном вместе с другими членами Еврейского комитета в августе 1952-го. Так пусть же эти строки станут эпитафией всем троим.

Они познакомились летом 1921 года в детском санатории, находящемся в Химках, где Фейга, студентка московского медико-педологического института, подрабатывала во время каникул. В этом санатории отдыхали и дети уже известного поэта Гофштейна, писавшего на идиш. Звали мальчишек необычными для того времени и той страны именами: Шамай и Гиллель. Так нарек их отец, большой знаток еврейской истории, вспомнив известных законоучителей эпохи Второго Храма.

К тому времени Давид Наумович был вдов (мать мальчиков Хинда Хаит умерла вторыми родами), а потому не было ничего зазорного в том, что он обратил внимание на симпатичную большеглазую девушку. Для нее же он был особенным. Кем-то вроде небожителя, человеком из иного мира, открывавшегося через произведения, что читались в молодежных кругах ее родного города Кременца. Они подружились. Стали встречаться. Поженились не сразу. И рассказ об этом еще впереди.

А сначала о том, что в первой половине 20-х началось преследование всего, имевшего отношение к еврейству. Более всего пострадали еврейские писатели. В том числе и Гофштейн, который вместе с группой ученых подписал меморандум против преследования иврита, за что и был осужден на общем собрании еврейских деятелей культуры, исключен из писательского коллектива и выведен из состава редакции ежемесячника «Штром».

Может быть поэтому, а может быть по другой причине, но в начале 1925-го Давид, оставив детей у родственников, вместе с Фейгой уехал в Берлин, где в то время собралось немало русских и еврейских писателей. Только там они не задержались. Через некоторое время на корабле, отплывавшем из Триеста в Александрию, добрались до Египта, а откуда. уже поездом, в Палестину, куда они торопились поспеть к началу торжеств по поводу открытия Еврейского университета в Иерусалиме.

О своем приезде никого не известили, решив полагаться на самих себя. Наняли араба с осликом, погрузили вещи и отправились в город. Только не успели сделать и нескольких шагов, как услышали: «Гофштейн! Гофштейн!», и на шее поэта повис высокий молодой человек с рыжим чубом. Это был Ури-Цви Гринберг, который несмотря на то, что никогда не видел Давида, узнал его по фотографии.

Он проводил приехавших к братьям Фейги, жившим довольно далеко от вокзала. Но тех не оказалось дома, о чем красноречиво говорил замок на двери. Сложив рядом чемоданы и оставив Фейгу сторожить, мужчины исчезли. Так она и просидела целый день на баулах.

Муж появился лишь поздно вечером. Возбужденный стал взахлеб стал говорить об увиденном на горе Скопус. Впрочем, о полученных им впечатлениях лучше расскажут строки его письма А Лесину, редактору нью-йоркского журнала «Цукунфт»: «Я в стране Израиля. Одного этого для меня так много, что я готов повторять эти слова тысячу раз, других слов у меня нет, да я и не ищу их, чтобы выразить полностью мое потрясение …»

Гофштейны прожила в Эрец-Исраэль год. Они ездили по стране и восторгались всем, попадавшимся на глаза, особенно первыми кибуцами. «Это уже не галутные евреи», — говорил Давид и записывал в блокнот следующие строки:

Почва!

Почва — чтобы пахать,

Чтобы копать,

Чтобы строить.

Крепок на почве тот,

Кто на земле

Имеет призвание,

Мечту.

Здесь, на израильской земле они и поженились. «Когда в 1923 году я уезжала из дома, — пишет в своих воспоминаниях Фейга, — мама дала мне золотое колечко и взяла с меня слово, что я выйду замуж за Давида «по закону Моисея и Израиля». Ее просьбу мы выполнили …».

Жить в краю Обетованном было в радость. Советский поэт подружился с Хаимом-Нахманом Бяликом, Авраамом Шлёнским, Ашером Барашем, Ицхаком Яцивом (Шпигельманом). То, что он писал (стихи, статьи о театре и литературе, о гражданской войне в России) печаталось в газетах и журналах «Гедим», «Давар», «Ха- Аарец», «Кунтерс». Правда, денег это давало немного. Найти же какую-то работу в маленькой стране было непросто. И это, в какой-то степени, уменьшало эйфорию.

1926 год. В феврале у Гофштейнов родилась дочка Левия, названная так же как и ее сводные братья, библейским именем. А через несколько недель ее отцу пришлось уехать в Союз. Во-первых, кончалась виза, во-вторых, в письме, пришедшем из Киева от отца, говорилось о том, что мальчики очень скучают, а в школе им все чаще напоминают об родственнике, покинувшем СССР.

Пришлось расстаться, ибо отправляться с крохой в дальнюю дорогу было опасно. Но они договорились: как только ребенок немного подрастет, Фейга приедет к мужу.

Ясно, что Давид покидал Палестину с тяжелым сердцем. Словно чувствовал, что в эти края не вернется уже никогда, что расстается с любимыми на долгих три года, потому что, несмотря на все его хлопоты, Советский Союз отказывал Фейге в разрешении приехать к мужу. Тоскуя, он выражал свои чувства в стихах, посылаемых в Тель-Авив.

Резкая тень на стене от моей маленькой пальмы.

От молодого деревца,

Которое стоит напротив моего окна,

Напоминая мне тихо ту страну,

Напоминая мне тихо дни те,

Напоминая мне мою прекрасную.

Наконец, в марте 1929 года жена с дочкой приехали в Киев. Здесь маленькой девочке все было чуждо. «После маленького светлого Тель-Авива киевские дома казались ей громадными и неуютными. Была теплая весна, но она все время жаловалась, что ей холодно». Возникала проблема из-за языка. Говорившую на иврите малышку, не хотели принимать даже в еврейские детские сады, считая, что ее речь «плохо повлияет на детский коллектив». Но со временем все утряслось. Жизнь вошла в нормальную колею.

Фейга занималась домом, где дел было по горло, ведь на ее руках было уже трое детей (и надо сказать, она стала мальчикам замечательной мамой), Давид работал. Входил в бюро еврейской секции Всеукраинского союза пролетарских писателей, затем стал членом редколлегии ее журнала «Пролит».

Но в конце 1929 года начались неприятности. Он был обвинен в «мелкобуржуазных взглядах» из-за несогласия с кампанией, развернутой против Л. Квитко, исключен из Союза писателей. И стоило немалого труда вернуть себе одно из ведущих мест в руководстве еврейской литературой. В 1940 году он, чтобы удержаться на плаву, даже вступил в ряды КПСС.

Фейга рассказывала, что за пару лет до войны муж почему-то стал вынашивать мысль о переезде в Свердловск, мотивируя тем, что будет война, что надо заранее уйти от беды. Она лишь пожимала плечами: «Какая война? Откуда?».

Он же все уговаривал и уговаривал. Уж больно ему хотелось перевести в безопасное место свою библиотеку, поистине замечательную, собравшую тысячи томов, ибо Давид Наумович всю жизнь собирал книги. И отношение к ним у него было особое.

«Если где-то находил старую книгу, бывал счастлив. Редкие, ценные книги и рукописи на идиш и иврите занимали почетное место в его большой библиотеке. Он собирал их везде где мог: покупал в книжных магазинах, у букинистов, на рынке. Для этого почти каждый день уходил на поиски и редко возвращался домой без «улова». Когда в дом приходил гость, а гостей Давид очень любил, даже если это шло в ущерб его работе и отдыху, то, прежде всего вел посетителя в кабинет и демонстрировал книжные сокровища».

Когда же видел чью-то особенную заинтересованность в той или иной книжки, не задумываясь, снимал с пола и дарил. Он вообще любил делать подарки. Дарил все, что угодно. Мог снять с себя и отдать личные вещи: пальто, пиджак, туфли … Потому что его душа была открыта для всех. Особенно тех, кто нуждался в помощи.

Нередко приводил домой незнакомых людей, которых встречал около гостиницы, находившейся недалеко от своего жилья, потому что устроиться в там было непросто (мест катастрофически не хватало). Приезжавшие в Киев из провинции по какому-то делу, оказывались на улице. И он их подбирал, не задумываясь о скрытой опасности. Ведь переночевавший у них наутро мог оказаться врагом народа.

Когда разразилась война, Давид Наумович сетовал на то, что Фейга не поддержала его идею с переездом. «Были бы вдали от опасности, могли бы помогать людям», — говорил он. Впрочем, не складывал рук и в сложившейся непростой обстановке. Принимал незнакомых беженцев из Львова и Черновиц, которые обращались к нему только потому, что некогда присутствовали на его литературных вечерах.

Когда в Киеве стало невмоготу, Гофштейны эвакуировались в Уфу. И два года, проведенные в Башкирии, Давид оставался верен сам себе. Латал людям обувь, чинил замки и примуса, конструировал светильники, а по ночам, при свете огарка, читал малоформатную Библию, благодаря которой родился цикл стихотворений «Молитвы»

«Мой народ доверил мне

Смелые и высокие стремления

Я хочу эти дары

Уберечь от смерти …»

Эти строки сегодня можно рассматривать как связь с Еврейским Антифашистским Комитетом, который, как известно, был создан в апреле 1942 года в Куйбышеве при официальной поддержке советских властей, а председателем его был назначен С. Михоэлс.

Война откатывалась на запад. И в феврале 1944 года Гофштейн с группой украинских писателей смог поехать в Москву, а оттуда в освобожденный Киев. Он ходил по знакомым улицам, впитывая боль и ужас того, что произошло в городе «очищенном от евреев». Слышал рассказы о Бабьем Яре, но заставить себя приблизиться к проклятому месту, где были расстреляны его мать и один из младших братьев, не мог.

Настало лето. В Киев вернулась уже вся семья. Подобно сотням других стала восстанавливать разрушенное гнездо. Давид Наумович крутился как белка в колесе, стараясь, как всегда, помогать всем: получить квартиру, вернуть похищенную мебель, устроиться на работу … А весь 80-ти квартирный дом, в котором жили Гофштейны, носил ему на починку плитки, утюги, керогазы.

Однажды он привел в дом 13-летнего мальчишку. Маленького, худенького. Тоном, не терпящим возражения, объявил, что это сирота, что ему деваться некуда, а потому Яша останется у них. И тот остался. Прожил целый год. Пока не нашлись дальние родственники, забравшие его в Польшу, откуда отправили в Палестину к дяде со стороны матери.

Прошло два года. Раны, нанесенные войной, стали постепенно затягиваться. Понемногу к поэту возвращался природный оптимизм:

Жизнь нам завещала:

Дальше тяните мою широкую цепь,

Гоните смерть, отгоняйте ее далеко,

Вспахивайте глубоко и сейте жизнь.

Да, это был необыкновенный человек. Все, кто его знал, отмечали неординарность, своеобразность, способность «улетать», словно шагаловские герои, от действительности. А еще был настолько рассеян, что об этом по Киеву ходили легенды. Кто-то видел, как он одевал чужую шляпу, кто-то рассказывал, как писатель, войдя в трамвай, снял, словно в прихожей дома, галоши …

Не помнил дней рождений своих родных. Просил жену напоминать о них заранее. Особенно в том случае, случае, если уезжал из дома. Однажды гордый тем, что не забыл о дне рождения сына, отправил из командировки поздравление. И был очень огорчен, узнав, что праздник прошел ровно месяц назад в семейном кругу, в его присутствии.

Нередко что-то где-то забывал. Однажды, увлеченный поиском заинтересовавшей его книги, забыл дочку около книжного магазина, а в другой раз, выйдя в бане из помоечной, не нашел своих брюк. Был и такой случай. Сняв туфли в электричке, уснул. А когда проснулся, обнаружил пропажу обуви. Так и дошел до дачи, где его ждали родные, босиком.

Кроме книг любил собирать старые, ржавые и давно вышедшие из употребления вещи. «Он их чистил, мыл, вымачивал в керосине, подолгу возился с ними, пытаясь что-нибудь сделать с часами, лампами, частями пишущих машинок, просто кусками железа, обломками, которые он приносил с рынка или с улицу». Особое место в его «коллекции» занимали лампы: «большие, малые, старомодные, заржавевшие, сломанные». Обожал возиться со старыми часами: разбирал, собирал, оставляя детали, которые не знал куда именно надо поместить. и пишущие машинки.

Вещи лежат, вещи висят,

Парят множества вещиц …

В море мелочей …

Наступил январь 1948 года с очень холодной снежной зимой. И именно тогда в Киев пришла жуткая весть о гибели Михоэлса. Это было страшно и непонятно, ибо мало кто верил в распространяемую версию об автомобиле, сбившем великого трагика. Только распространяться по поводу своих соображений никто не собирался. Гофштейн узнал об этом, будучи больным. От того не смог поехать на похороны и очень страдал. Боль, засевшая в сердце занозой, не отпускала еще очень долго.

А время шло. Кончилась зима, пробежали первые весенние месяцы, и май принес приятную новость о создании государства Израиль. Об этом Давид Наумович узнал, находясь в Кисловодске. Он тотчас отправил президенту Украинской АН телеграмму с предложением открыть семинар по изучению иврита, а вскоре, прервав лечение, вернулся домой полный эмоций. Он был горд той ролью, которую сыграл в этом СССР.

Моя страна, моя могучая страна, ты признала

Государство Израиль на древней земле,

Ты признала ценности поколений,

Честный труд молодых рук,

Которые сделали пустыни живыми…

Прошло лето, наступила осень. Казалось бы, все в порядке. Но в воздухе словно витало нечто непонятно- гнетущее. Душу наполняло тяжелое предчувствие. И оно не обмануло. В один из дней, когда Фейга собиралась на курорт в Цхалтубо, раздался звонок в дверь. На пороге вырисовывались три незнакомые личности. Предъявив соответствующую бумагу, приступили к обыску.

«Пять часов чужие враждебные люди хозяйничали в квартире: копались, искали, листали книги, всё перемешали. Каждая еврейская книга вызывала особое подозрение. Давид должен был объяснять содержание». А потом все книги перенесли в другую комнату и, «арестовав», опечатали закрытую дверь.

Кстати, у них оказалась своя, непростая судьба. Когда через некоторое время Фейгу с детьми заставили покинуть эту квартиру, переданную молодому украинскому писателю, по просьбе нового владельца выселили и книги. Подозрительные экземпляры и рукописи КГБисты унесли с собой, а те, что сомнения не вызывали, запихав кое-как в мешки, подняли в двухкомнатную квартирку на шестом этаже, где ютилось шесть человек, и вытряхнули посреди комнаты. И они лежали так долго-долго, потому что Фейга не могла до них дотронуться.

Но вернемся к событиям того вечера, о котором шла речь выше. Обыск продолжался. Давид, периодически оборачиваясь к жене, не смевшей покинуть стул, на котором сидела, повторял: «Будь спокойна». А та, «всматривалась в его темное усталое лицо» и думала: увидит ли его еще?

Когда за арестованным закрылась дверь, домработница бросилась вдогонку с яблоком в руке. А потом остановилась и завыла. Дико, истошно. Так, как было принято у них в деревне при выносе покойника. Это предзнаменование стало, увы, пророческим.

После тяжелейшей ночи настало утро, за ним — день, отмеченный городским праздником — проводились выборы в Верховный совет. Повсюду была слышна музыка из репродукторов, раздавались призывы ко всем – проголосовать как можно быстрее. И Фейга, еле держась на ногах, поплелась в сторону агитационного пункта. Иначе было нельзя.

С арестом главы семьи для его родных закрылись двери домов друзей и знакомых. Те люди, что еще вчера сидели за их столом, при виде «жены врага народа» стали переходить на другую сторону улицы. Страх заставлял идти вразрез со свой совестью, своей порядочностью.

Однако были и другие. Так, например, через полтора месяца после ареста Давида Наумовича поздно вечером в дверь постучали. Это был надзиратель КГБ, который пришел тайком для того, чтобы сообщить: завтра он увозит Гофштейна в Москву. Попросил дать немного денег для того, чтобы купить ему в дорогу еды. По возвращении в Киев обещал зайти снова.

Слово свое сдержал. Принес привет и письмо от узника. В течение своего короткого визита не переставал повторять: «Яка людина! Какой человек»!» Почему-то верил, что все уладится, все будет хорошо. Но, как известно, его слова не оправдались.

В течение четырех с лишним лет Фейга металась между двумя городами. Но ни разу ей не довелось увидеть мужа. Каждый раз слышала одно и то же: «Под следствием!» Даже тогда, когда его уже не было в живых.

Как и что с ним происходило – покрыто мраком тайны. Лишь в воспоминаниях Марлена Кораллова, писателя и историка, оказавшегося с Гофштейном в одной камере в Лефортово, рассказывается о том, как тот, пытался инсценировать сумасшествие, видя в этом единственную доступную форму сопротивления. Увы, бесполезную. А еще они встретились в Майкудуке, где на окраине Караганды находился лагерь для пересыльных, через который гнали людей без счета этапами. Вот и все.

Нет сомнений, что Гофштейн прошел и истязания, и пытки. А после суда по так называемому «Делу ЕАК», вместе с другими видными деятелями еврейской культуры был расстрелян. Это произошло 12 августа 1952 года. Жизнь этих людей закончилась. Но остались стихи:

О жизнь моя!

Кратчайший миг не канет в бездну,

И умерев, я не исчезну,

Поскольку нет небытия.

Навеки воткан в круговерть

Земных надежд, любви и боли

Причастный той творящей воле,

Что воскрешает через смерть

О том, что произошло, семьям погибших ничего не сообщалось вплоть до ноября 1955 года. Фейга узнала об этом первой, почти на два года раньше. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Она была дома одна, когда в конце января 1953 года в квартиру буквально ворвалось несколько человек: управдом, дворник, представитель суда, представитель писательской организации и двое рабочих и потребовали очистить одну из комнат, сказав: «Мы освобождаем комнату, в которой жил враг народа», а «представитель суда достал из портфеля бумагу, встал на середину комнаты и торжественно, слово за словом, прочитал приговор».

В то время страна была пропитана ненавистью к евреям. Со всех сторон слышалось: «Народ убийц!», «Мало их уничтожал Гитлер!». И на волне антисемитизма, вызванном «Делом врачей», начались новые аресты. Они коснулись и семьи Гофштейнов.

Первой жертвой стала Левия, которую арестовали и сослали на 10 лет в Сибирь. Затем пришла очередь ее матери и брата Шамая. Почти два года они провели вместе с ссыльными, отбывшими свой срок в лагерях и поселенных до конца жизни в Енисейске.

От каторжного труда Левию спасла семья Швейника и … скрипка. Ей помогли устроиться то ли в местную школу преподавателем, то ли в детский сад музыкальным работником. А на концерте, посвященном «Великому Октябрю» ее услышал один солидный человек. Пораженный высококлассной профессиональной игрой, поинтересовался: кто такая? А узнав правду, несмотря ни на что, пообещал взять в Новосибирский оркестр. Произошло это или нет, — неизвестно, ибо Дора Хайкина, рассказавшая мне об этом, сама не была в курсе. Что касается самой Левии, то она избегала этой темы.

Вскоре после смерти Сталина началась реабилитация … и пересмотр дел их близких. Дошла очередь и до Гофштейнов. Получив паспорта со знаком «минус», запрещавшим жить в больших городах, они оказались в Воронеже. Лишь после полной реабилитации Давида Наумовича в 1956-м им выдали новые, уже «чистые» паспорта, которые они сдали, покидая Союз в 1973-м.

Документы на выезд оформили удивительно быстро. Наверно потому, что в графе «место рождения» Левия, несмотря ни на что, сохранила запись «Тель-Авив».

Она поселились с матерью в том городе, где она появилась на свет. Пройдя суровый конкурс, была принята в Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Меты. Не по блату, не случайно. Она, действительно, была отличной скрипачкой, окончившей московскую консерваторию.

Так уж случилось, что, будучи маленькой девочкой, услышала в киевском парке концерт классической музыки и не сдвинулась с места, пока он не закончился. С того дня просто не могла думать ни о чем ином, и попросила родителей отдать ее в музыкальную школу. Те долго не соглашались, а когда пошли на уступки, набор в класс фортепьяно был закончен.

Левии предложили заняться скрипкой, тем более, что педагоги, проводившие прослушивание, нашли, что для этого у нее имеются все необходимые данные. После войны девушка поступила в Московскую консерваторию. Занималась у известного профессора К. Г. Мостраса, была сталинской стипендианткой. По окончании начала преподавать в музыкальном училище при консерватории, а также работать концертмейстером оркестра ЦДРИ.

В 1995 году ушла из жизни Фейга. Ее похоронили на кладбище Кирьят-Шауль, а на памятнике рядом с ее именем выгравировали имя супруга и его строки:

И если когда-либо на моей могиле будет камень

(лучше, чтобы он был, чем не был),

То пусть это будет настоящий камень,

Вытесанный верными руками.

И пусть в надпись будет вплетено древнее слово,

Звучащее уже для многих чуждо: חסד

Так через много лет после смерти этот замечательный поэт нашел для себя пристанище, пусть и условное, ибо никто не знает где и как его похоронили.

Левия пережила мать на десять лет. Ушла на пороге своего восьмидесятилетия от тяжелой, изнуряющей болезни. Памятник на ее могиле стоит недалеко от родительского. Так дай Б-г, чтобы на эту семью в иной жизни спустилась благодать (חסד), о которой мечтал ее глава.

2010 — 2017