В Западной Галилее, между Акко и Нагарией находится поселение Шавей Цион, название которого в переводе означает «Возвращение в Сион». Так решили его основатели — представители Пятой алии, прибывшие в Эрец Исраэль в 1938 году из Германии, которую в ту пору затянули коричневые тучи нацизма, а потому оставаться на родине стало опасно.

Набиравшее силу преследование евреев послужило толчком тому, что 20 семей из Рексингена решили покинуть Германию и уехать в Палестину. К ним присоединились и другие жители земли Баден-Вюртемберг.

Поначалу репатрианты хотели поселиться в Нагарии, основанной также немецкими евреями, но, поразмыслив, надумали создать свое поселение с сельскохозяйственным уклоном, ибо, несмотря на запрет для иудеев в Германии владеть землей, эти люди зарабатывали себе на жизнь именно работами в поле.

И 13 апреля 1938 года по принципу «Хома – у -Мигдаль», когда в одну ночь на участке возводятся дозорная башня под крышей и окружающий ее забор, появилось новое поселение. Несмотря на возражения британских властей, оно не могло быть снесено. Ведь в Палестине по-прежнему, оставался в силе закон Османской империи, не позволявший уничтожать любое строение под крышей. Ничего не оставалось делать, как официально зарегистрировать новый населенный пункт.

Осуществлению этот проекта предшествовала тщательная подготовка. В рамках строжайшей конспирации в Эйн Сара были собраны все необходимые материалы, которые будущие поселенцы-халуцим доставили под покровом ночи на грузовиках в нужное место.

Еще до отъезда иммигранты создали общий фонд, основой которого стали деньги, полученные от продажи имущества. При этом они договорились, что в будущем все права и обязанности будут распределяться поровну. Как между солидными людьми, которые внесли в общий котел значительные суммы, так и молодежью, что лишь начинала самостоятельную жизнь.

В их обширные планы входила покупка земли, построение на ней домов для каждой семьи и развитие сельского хозяйства. А потому, по прибытии в Палестину, они обратились в Еврейский национальный фонд, который и выделил участок. И родился кооператив, занимающийся сельскохозяйственными работами.

В 1949 году, объединившись с расположенным рядом небольшим жилым массивом Шхунат-Хоф, мошав получил статус местного муниципального совета, подчиненного региональному совету Ашер. А с 2003 года Шавей-Цион стал самостоятельной муниципальной единицей.

Сегодня на территории мошава функционирует завод пластмассовых изделий, имеется хорошо развитые тепличное, полевое и садовое хозяйства. А еще здесь разводят крупный рогатый скот и птицу. Имеет место туристический бизнес.

Как известно, каждый народ, живя среди другого, в определенной степени приобретает его традиции и навыки. А потому ветераны, с немецкой аккуратностью, бережно хранили и передавали следующим поколениям историю поселка. Они «законсервировали» и первые постройки: жилой барак, в котором затем размещались детский сад и школа, водонапорную башню, синагогу, что была построена по образцу той, что имелась в Рейсингене.

Синагога

Водонапорная башня.

В архиве поселения почетное место занимает Свиток торы из синагоги родного города. Он, поврежденный во время Хрустальной ночи «огнем и мечом», по еврейским законам, считается негодным к употреблению и традиционно должен быть захоронен в генизе. Но, с согласия главного раввина, его сохранили как раритет, как свидетеля тех кровавых событий.

Сегодня в Шавей Ционе стоят красивые виллы,

добротные дома.

А одна из жительниц поселка, выйдя на пенсию, занялась керамикой.

Она «усадила» около своего дома забавных кукол в человеческий рост.

Глядя на все это, трудно себе представить, как все начиналось. Но на помощь приходит выпущенный к семидесятилетию поселения юбилейный альбом, рассказывающий об истории сообщества, а также фотовыставка, что проходила в Иерусалиме и Германии.

В ареал поселка входит пляж с удивительным, единственным в стране, тончайшим песком, который арабы называют зив-зив. А также участок моря с рифами, который облюбовали любители рыбной ловли и соперничающие с ними птицы.

Даже в зимнее время здесь открывается красивая картина лазурного моря, разбивающего волны о прибрежные камни.

Рядом с этим местом — небольшой археологический парк

К нему ведет дощатый настил имени Михи Шамира- Шиндлера, о чем говорит памятный знак.

На нем, посвященном человеку, что попал в мошав пятилетним малышом в составе семьи, приплывшей сюда на лодке «Galileo» через Италию и отдавшему большую часть своей жизни армии, где дослужился до звания подполковника, говорится о том, как он «любил жизнь и людей, море и волны».

Рядом — площадка, стиллизованная под древнюю

А в 1955 году на место, которое сегодня окружает деревянный забор, пришли археологи под руководством Моше Праусница. Они определили, что в прошлом здесь стояла византийская церковь, датированная 485 годом и, вероятно, разрушенная персами, что до нее имелись подобные строения IV и V веков. Они принадлежали селению Nea Come (Новая деревня), располагавшемуся на месте нынешнего мошава полторы тысячи лет назад.

Археологические раскопки показали так же наличие в прошлом поселений греческого, персидского и ряда других периодов.

От церкви остались фрагменты интересной мозаики с разными геометрическими фигурами.

А значительную часть площади занимает изображение свастики, которая, в первую очередь, ассоциируется у нас с нацисткой Германией. Но эта не имеет зловещего значения, предаваемого ей немцами.

Ведь свастика — ничто иное, как одно из самых древних графических символов, который изображался многими народами мира на самых разных предметах повседневного быта, а также при оформлении зданий, в частности, храмов, начиная с VIII тысячелетия до н. э.. Этот знак означает приветствие, пожелание удачи, благоденствия.

Об этом я узнала из рассказа экскурсовода много лет назад, во время посещения Ораниенбаума, где орнаментальные черные «пауки»шли по зеленому фризу стены в одном из залов Китайского дворца.

Интересно, что концы всех мозаичных изображений здесь повернуты вправо. Это имеет определенный смысл. Ведь свастику делят, подобно понятиям «инь» и «янь», по дуальности. На «левый и правый», «женский и мужской», «добрый и недобрый». И здесь мы видим первый, положительный вариант.

Еще один интересный объект на территории мошава — дом отдыха «Zedakan Bet-El» («Цдака Бейт Эль»), что принимает людей, пострадавших в Катастрофе.

Он содержится на пожертвования христиан-протестантов, в основном, из Германии, сборами которой занимается ассоциация «Уцелевшие в концлагерях и гетто», большинство которых составляют христиане, симпатизирующие Израилю. Ее девиз — «Искупление грехов одного народа перед другим».

Руководят этим хозяйством Шмуэль и Дорит Байер, немцы, прошедшие гиюр и работающие здесь уже около дух десятков лет.

Им помогает целая армия добровольцев, приезжающих на время. Среди них «diaconis» — сестры милосердия, решившие посвятить свою безбрачную жизнь служению людям в качестве медсестры. Их легко определить по «форменной» одежде: серому платью с синим воротничком и белому головному убору.

Так обстоит дело сейчас. Но интересно узнать, с чего все начиналось. А начиналась история этого места в пятидесятых годах прошлого века, когда порог небольшого гостевого дома, находящегося в Шварцвальде, где отдыхали малоимущие граждане, переступила еврейка, чьи родные погибли во время войны.

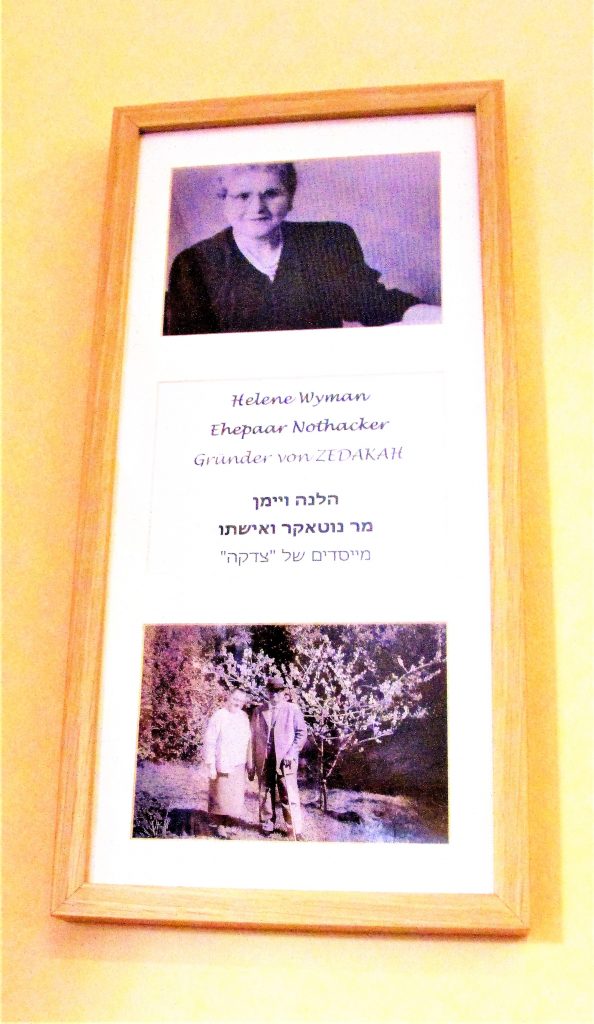

Это была Хелена Вайман из Польши, решившая хоть каким-то образом помочь людям, пережившим Холокост. Она объезжала дома отдыха с целью разъяснения, какое жестокое и бесчеловечное преступление совершили немцы против еврейского народа, и предлагала им во искупление вины приглашать на отдых людей, пострадавших в Катастрофе.

Никто не соглашался. В том числе и супружеская пара Нотакер, владевшая пансионатом. Только Хелена была упряма и не хотела отступать от задуманного. Вернувшись через год с деньгами, она уговорила этих людей ехать с ней в Израиль. Это было уже в начале 60-х.

Прибыв сюда, Вайман арендовала небольшие апартаменты на хайфском Кармеле, затем было приобретено строение в Нагарии, которое переоборудовали под гостиницу.

А в 66-м, в тот день, когда отмечалась 28 -я годовщина чудовищной Хрустальной ночи, был заложен первый камень в фундамент этого дома дома. В строительстве принимали участие добровольцы-христиане из Германии. Оттуда же доставлялась часть строительных материалов.

И вот мы здесь. Переступив порог двухэтажного дома, попадаем в столовую — место трапез гостей и волонтеров.

А еще здесь проводятся вечерние концерты, о чем свидетельствуют стоящие у стены пианино, гитара и пюпитр, имеют место разные просветительные и увеселительные мероприятия.

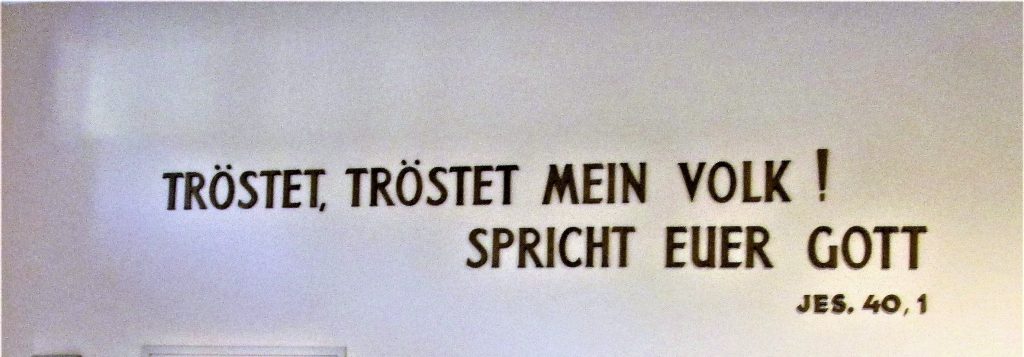

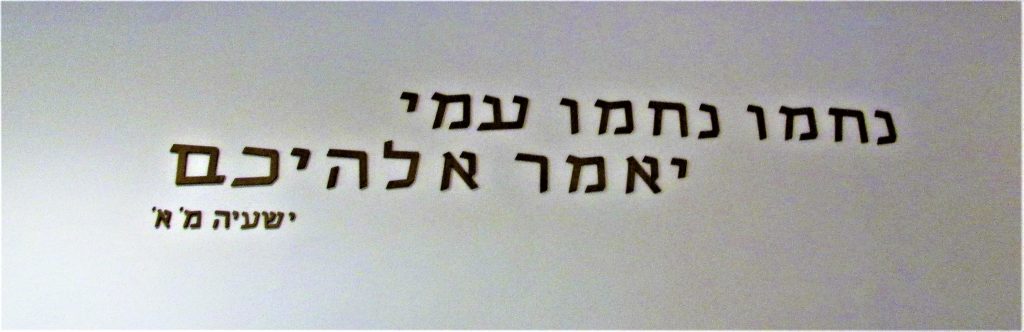

Первое, что бросается в глаза, — написанная на торцевой стене крупными буквами фраза «Утешайте, утешайте народ мой, говорит ваш Бог» (Книга Исайи, 40.1)

На немецком

На иврите

Молитва сопровождает и каждую трапезу. Она произносится на немецком с переводом на иврит, а, при необходимости, и на русский.

На стене, в скромной рамке, — фотографии Х. Вайман и супругов Нотакер.

Рядом — два холла. Это места отдыха, где стоят шкафы с книгами на русском, немецком, иврите.. . На втором этаже — гостевые комнаты.

Вокруг здания разбит мини-парк со скамейками, беседками, аллейками, цветочными клумбами, декоративными растениями, фруктовыми деревьями.

Имеется уголок кактусов

Растут удивительные белые ирисы

Есть возможность пообщаться с местным ленивым черным котом-попрошайкой

и замечательной хозяйской собакой.

Для тех же, кто уже, к сожалению, совершенно не мобилен, эта же организация построила Дом престарелых в Маалоте.

Что еще можно увидеть в этих краях? Севернее Шавей-Циона, недалеко от кибуца Бет-ха-Эмек, на холме Тель-Мимас, — место раскопок одноименного с кибуцем древнего города. А в русле пересыхающего ручья Нахал-Бет-ха-‘Эмек — следы гидротехнических сооружений крестоносцев.

Неподалеку находится и природный заповедник «Шмурат хоф Шавей-Цион». В сохраненном уголке природы, себя комфортно чувствуют растения, характерные для Средиземноморского побережья Израиля, а на прибрежной дюне, сложенной из известнякового песчаника, которая называется куркаром, живет множество водных улиток.

Мир флоры представляют фиолетовый дикий чабрец, белые цветы панкрации, чем-то напоминающие крокусы; цветущий желтыми звездочками глауциум, усыпанные алыми ягодами ветки кустов хвойной эфедры, сиреневый тамариск; теснящиеся на ветке бело-желтые цветы тимелии, стелящийся по земле молочай бутерлак… А еще — необыкновенно красивые фиолетовые ирисы.